Mariam und Eranuhi Aslamazyan:

Die Farben Armeniens auf Leinwand und Ton

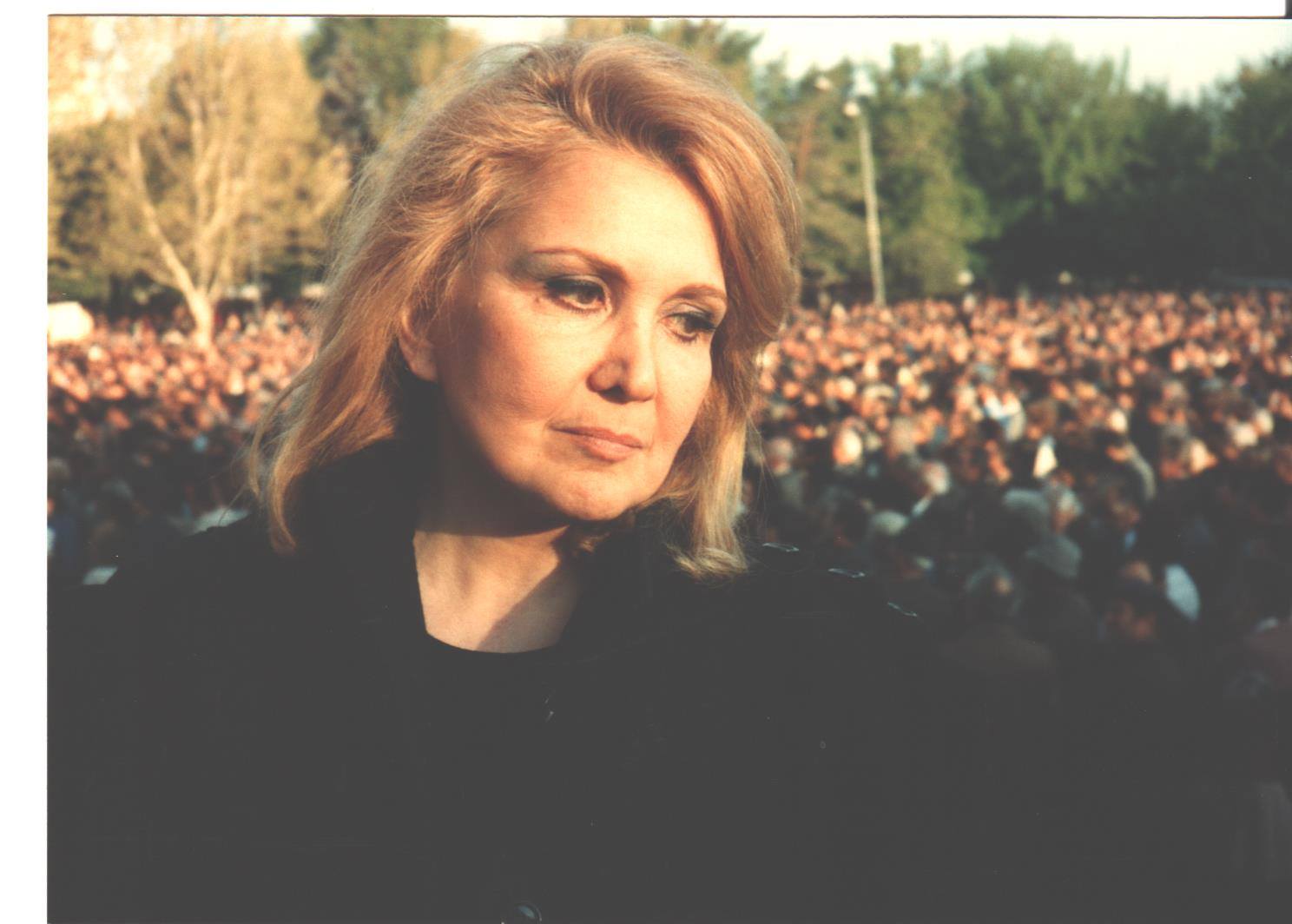

Es war ein regnerischer Nachmittag in Gyumri, als ich das erste Mal die Galerie der Aslamazyan-Schwestern betrat. Die Luft roch nach altem Holz und Farbe, und an den Wänden flüsterten Gemälde von Frauen in leuchtenden Gewändern, von Bergen, die wie alte Weisen schimmerten, und von Früchten, die so lebendig wirkten, als könnte man sie pflücken. Mariam und Eranuhi Aslamazyan – zwei Schwestern, deren Kunst die Seele Armeniens einfing und sie in die Welt trug. In meinen Jahrzehnten als Chronist der Kunst habe ich viele Pinsel gesehen, aber selten solche, die so kraftvoll und doch so zart die Geschichte eines Volkes erzählen. Ihre Werke sind wie ein Duett: Mariams kräftige Farben singen laut, während Eranuhis sanfte Linien leise harmonieren. Für die Armenischen Kulturtage Stuttgart ist ihr Vermächtnis eine Einladung, die Tiefe armenischer Kultur zu erleben – und eine Erinnerung daran, dass Kunst stärker ist als Zeit.

Wurzeln im Schatten des Ararat

Mariam (1907–2006) und Eranuhi (1910–1998) wurden in Bash-Shirak, nahe Alexandropol (heute Gyumri), geboren, in einer Familie, die Wohlstand und Intellekt vereinte. Ihr Vater Arshak, ein Müller mit einer von Deutschland importierten Turbine, war ein Mann der Tat, der Archäologen und Historiker wie Toros Toramanyan und Nikolai Marr an seinen Tisch lud. Mariam erinnerte sich in ihrer Autobiografie „The Book of My Life“ an diese Abende: „Mein Vater liebte es, wertvolle Menschen zu bewirten.“ In diesem Umfeld, umgeben von Gesprächen über Kunst und Geschichte, keimte der Funke der Kreativität bei den Schwestern.

Doch das frühe 20. Jahrhundert war für Armenien ein Sturm aus Krieg und Wandel. Als die Sowjets 1920 die Macht übernahmen, wurde Arshak als „Kulak“ gebrandmarkt, sein Vermögen konfisziert. Die einst wohlhabende Familie stand vor dem Nichts. Doch Mariam und Eranuhi ließen sich nicht brechen. Schon in der Schule zeichneten sie Plakate, malten in Aquarell, und 1924 schickte ihr Lehrer sie ins Kunststudio von Alexandropol. Mariam schrieb später mit einem Augenzwinkern: „Ich wollte wissen, ob ich mit meiner Schwester konkurrieren oder lieber Chirurgin werden sollte.“ Die Kunst gewann – und die Welt mit ihr.

Ein Kampf um den Pinsel

In Yerevan studierten die Schwestern am Geghard Industrial Technical School of Fine Arts unter Meistern wie Sedrak Arakelyan und Stepan Aghajanyan. Doch ihr Hunger nach Wissen trieb sie weiter, nach Moskau, zur renommierten Vkhutemas. Hier zeigte sich die Härte der Sowjetzeit: Als Töchter eines Kulaks galten sie als „Abschaum der Gesellschaft“. Mariam kämpfte gegen Vorurteile und wurde dreizehnmal ausgeschlossen – bis sie Nadezhda Krupskaya, Lenins Witwe, traf. „Haben Kinder keine Rechte, nur weil ihr Vater eine Mühle baute?“ fragte sie. Krupskaya antwortete: „Natürlich hast du ein Recht zu lernen.“ Von da an war Mariams Weg frei.

Eranuhi, die zunächst nicht aufgenommen wurde, studierte bei Vladimir Favorsky und Andrei Goncharov, später in Leningrad. Beide Schwestern trotzten Armut und Diskriminierung – mit nur 60 Rubel im Monat von ihrer Schwester Anahit. Mariam schrieb: „Wir lebten von Kunst und Träumen.“ Ihre Beharrlichkeit zahlte sich aus: In den 1930er Jahren waren sie in Leningrad und Moskau gefeierte Künstlerinnen, Mitglieder der Künstlerunion und regelmäßige Gäste auf Ausstellungen.

Farben, die die Welt eroberten

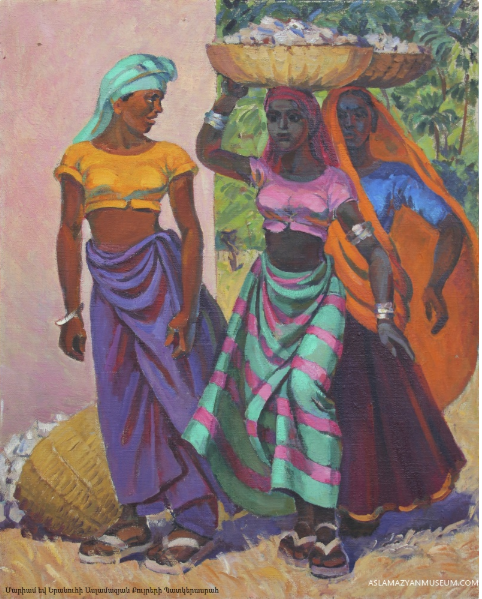

Mariams Kunst war ein Feuerwerk aus Farben, inspiriert von Martiros Saryan, Henri Matisse und Paul Gauguin. Ihre dekorativen Stillleben und Porträts, oft Frauen in traditioneller Tracht, strahlen Kraft und Weiblichkeit aus. Eranuhi hingegen malte mit subtiler Tiefe, ihre realistischen Werke voller folkloristischer Nuancen. Beide fanden Inspiration in Armeniens Landschaften – „unsere bunten Berge, plätschernden Flüsse“, wie Mariam schrieb. Doch sie waren auch Kinder ihrer Zeit: Mariams sozialistisch-realistische Werke wie „Die Rückkehr des Helden“ (1943) brachten ihr Auszeichnungen, während Eranuhi in Leningrad unterrichtete.

Die Sowjets erkannten ihr Talent und schickten sie als Botschafterinnen in die Welt. Mariam reiste nach Indien, Algerien, Japan – überall hinterließ sie Spuren. 1957 malte sie in Indien Werke, die Indira Gandhi so beeindruckten, dass diese 1976 Armenien besuchte. Eine Anekdote erzählt, wie Gandhi Mariams Silbergürtel bewunderte: „Das ist ein Erbe meiner Vorfahren“, sagte Mariam. Gandhi lehnte das Geschenk ab, doch die Begegnung führte zu einer diplomatischen Brücke. Eranuhi, oft im Schatten ihrer Schwester, blieb unabhängig, ihre Werke eine stille Hymne an Armenien.

Die Galerie der Schwestern

1987 schenkten Mariam und Eranuhi ihrer Heimatstadt Gyumri 620 Werke – Gemälde, Keramiken, Grafiken. Die Galerie der Aslamazyan-Schwestern, in einem schwarzen Steinhaus aus dem 19. Jahrhundert, ist heute ein kulturelles Juwel. Mariams Keramiken, voller freier Pinselstriche, kontrastieren mit Eranuhis durchdachten Formen. „Eranuhi war selbstständig, sie kopierte niemanden“, sagt Gohar Smoyan, eine Führerin der Galerie. Mariam hingegen wollte beweisen, dass Frauen malen können – und wie. Ihre starken, fast maskulinen Frauendarstellungen sind ein Statement in einer patriarchalen Welt.

Ein Vermächtnis, das lebt

Warum berühren uns die Aslamazyans heute? Weil ihre Kunst eine Brücke ist – zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Armenien und der Welt. Mariam, die bis 2006 lebte, und Eranuhi, die 1998 starb, waren mehr als Künstlerinnen; sie waren Hüterinnen eines Erbes. Ihre Gemälde sind wie Lieder, die von den Bergen Armeniens hallen, ihre Keramiken wie Gefäße voller Geschichten.

AGBW Team

für die Armenischen Kulturtage Stuttgart