Ein kulinarisches Erbe

von über 2600 Jahren

Die armenische Küche gehört zu den ältesten kontinuierlich praktizierten kulinarischen Traditionen der Welt. Ihre Ursprünge reichen zurück bis ins antike Königreich Urartu, das vom 9. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus existierte – eine Zivilisation, die bereits hochentwickelte Landwirtschaft und Viehzucht kannte. Was sich über zweieinhalb Jahrtausende entwickelt hat, ist weit mehr als eine Sammlung von Rezepten: Es ist ein komplexes kulturelles Archiv, in dem sich Geografie, Geschichte und kollektive Identität niederschlagen.

Geografische und historische Prägung

Die armenische Hochebene, eingebettet zwischen Kaukasus und Kleinasien, bot mit ihren fruchtbaren Tälern und ihrem kontinentalen Klima ideale Bedingungen für eine differenzierte Agrarkultur. Archäologische Ausgrabungen in Karmir-Blur, dem antiken Tejschebaini, förderten Vorratskammern zutage, in denen Weizen, Gerste, Hirse, Linsen, Sesam und Wein lagerten – Zeugnisse einer hochorganisierten Vorratswirtschaft. Der griechische Historiker Xenophon beschrieb im 5. Jahrhundert vor Christus Gastmähler, bei denen „Gerstenwein“ durch Rohre getrunken wurde, eine Praxis, die die Raffinesse der urartäischen Trinkkultur belegt.

Der Weinbau lässt sich durch Funde in der Areni-1-Höhle auf 6000 Jahre zurückdatieren – eine Kontinuität, die Armenien zu einem der frühesten Zentren der Weinkultur macht. Sesamöl kam mit den Feldzügen Alexanders des Großen in die Region. Nach dem Völkermord von 1915 bewahrte die armenische Diaspora diese kulinarischen Traditionen mit bemerkenswerter Treue, oft unverändert über Generationen hinweg.

Die Grammatik der Zutaten

Die armenische Küche basiert auf einem präzisen Vokabular regionaler Ingredienzien. Getreide bildet das Fundament: Weizen in Form von Bulgur, Dzauar und Korkot, dazu Gerste und Hirse. Hülsenfrüchte – Linsen, Erbsen, Bohnen – ergänzen das pflanzliche Protein. Über 300 essbare Wildkräuter, darunter Koriander, Petersilie und Dill, prägen den aromatischen Charakter. Diese botanische Vielfalt, physiologisch durch das Bergklima bedingt, manifestiert sich in Gerichten wie Zhingyalov Hats, einem Kräuterfladen, der bis zu zwanzig verschiedene Wildpflanzen vereint.

Fleisch – vorwiegend Lamm, Rind und Geflügel, gelegentlich auch Fisch – wird durch Fermentation, langsames Garen und die Nutzung des Tonir, eines in den Boden gegrabenen Lehmofens, zubereitet. Dieser archaische Ofen ist nicht nur Werkzeug, sondern kulturelles Symbol: In ihm backt Lavash, das dünne Fladenbrot, das 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde.

Milchprodukte, insbesondere Matsun, ein fermentierter Joghurt, und diverse Käsesorten, spielen eine zentrale Rolle. Früchte – Aprikosen, Granatäpfel, Pflaumen, Pfirsiche, Feigen – werden frisch verzehrt, getrocknet oder in Sirupen wie Doshaba konzentriert. Gewürze, allen voran Safran, Pfeffer und Knoblauch, modulieren die Geschmacksprofile.

Fisch: Eine unterschätzte Tradition

Fisch, insbesondere die Forelle aus Gebirgsflüssen, genoss in der armenischen Küche höchstes Ansehen. Unter den Arsakiden, der Herrscherdynastie vom 1. bis zum 5. Jahrhundert nach Christus, wurden Stauseen zur gezielten Fischzucht angelegt. Der Historiker Grigor Magistros pries im 9. Jahrhundert die nutritiven Qualitäten der Forelle. Zubereitungsmethoden reichten vom Kochen über das Braten in Öl bis zum Grillen, ergänzt durch komplexe Würzungen mit Safran und aromatischen Kräutern – ein Beleg für die kulinarische Sophistikation der Zeit.

Die rituelle Dimension

Armenische Gerichte sind häufig in rituelle Kontexte eingebettet. Harissa, ein Brei aus Weizen und Fleisch, der stundenlang im Tonirgart, ist ein Opfermahl für Fruchtbarkeit; sein Name leitet sich von „hareq zsa“ – „rühre dies“ – ab, ein Verweis auf die kontinuierliche Aufmerksamkeit, die das Gericht erfordert. Tarehats, ein Neujahrsbrot mit Samen oder Trockenfrüchten, enthält eine versteckte Münze, den „Midschink“, als Glückssymbol. Tolma, gefüllte Wein- oder Kohlblätter, deren Ursprung ins Königreich Urartu zurückreicht, wird traditionell zu Frühlingsfesten serviert.

Mshosh, ein Fastengericht aus Linsen, Trockenaprikosen und Nüssen, typisch für die Region Van, und Ttvapas, eine Essigsuppe für Gründonnerstag, erinnern an die Passion Christi. Borani, Joghurtgerichte mit Fleisch oder Gemüse, tragen den Namen der sasanidischen Prinzessin Burandukht – eine etymologische Spur persischen Einflusses. Diese Gerichte sind nicht bloß Nahrung, sondern narrative Medien, die Geschichte und Glauben transportieren.

Süßspeisen als kulturelle Syntax

Desserts folgen einer eigenen Logik. Anushapur, eine festliche Süßsuppe aus Getreide, Trockenfrüchten und Nüssen, wird zu Ostern oder Neujahr serviert. Gata, Nazook und Baklava, oft mit Honig, Nüssen oder Buttercreme gefüllt, zeigen osmanische und persische Einflüsse. Die Verbindung von Früchten mit herzhaften Elementen – etwa in Soßen oder Füllungen – belegt eine kulinarische Denkweise, die Süße nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zum Herzhaften begreift.

Getränke: Vom Wein zum Brandy

Armenischer Wein, dessen Tradition 6000 Jahre zurückreicht, und armenischer Brandy, repräsentiert durch Marken wie Ararat und Noy, genießen internationales Renommee. Than, ein erfrischendes Joghurt-Wasser, und Fruchtsäfte aus Granatapfel oder Aprikose ergänzen das Spektrum. Jermuk-Mineralwasser, dem heilende Kräfte zugeschrieben werden, ist fester Bestandteil der armenischen Trinkkultur.

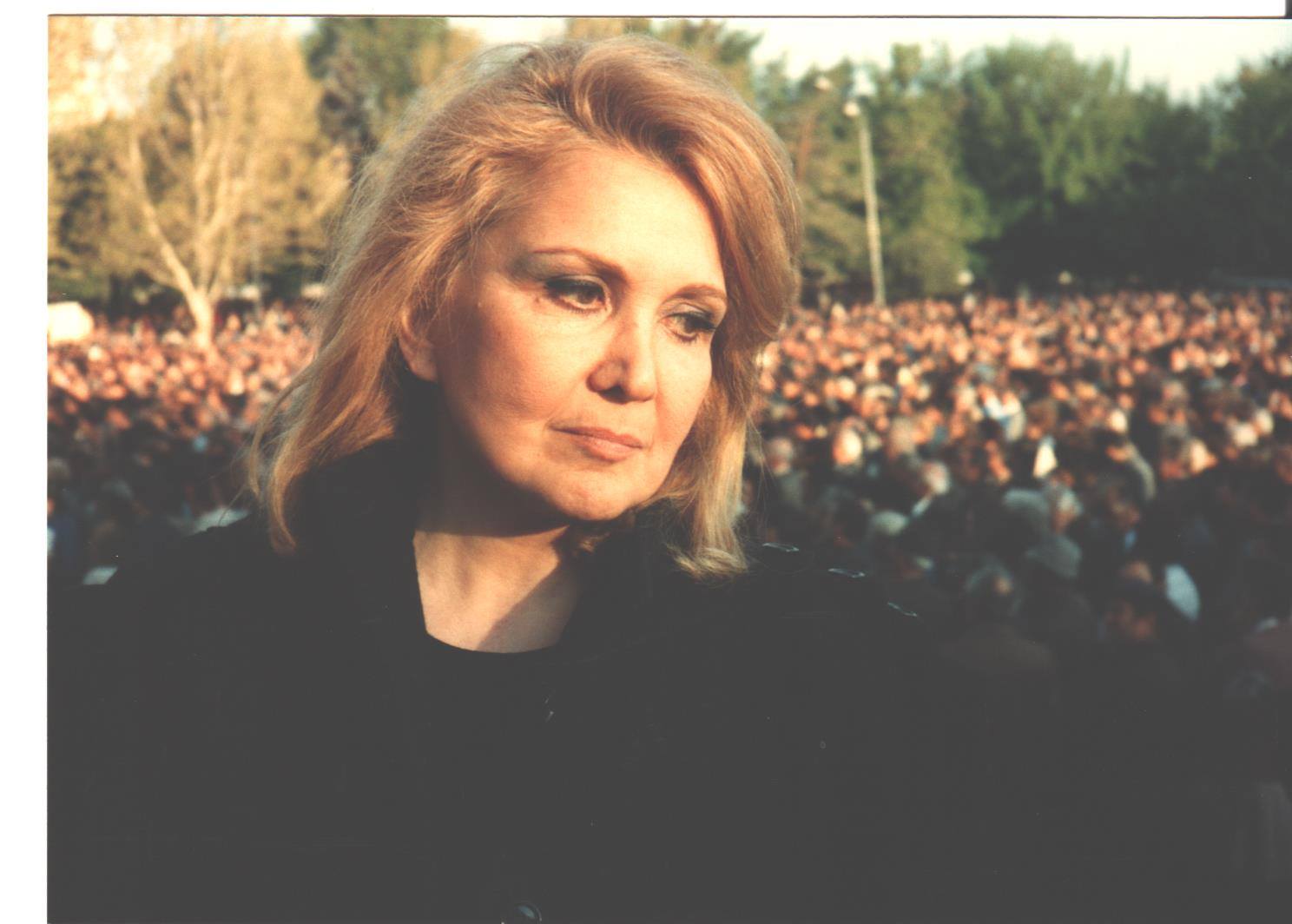

Identität und Diaspora

In der Diaspora fungiert die Küche als Medium kollektiver Erinnerung. Gerichte wie Harissa oder Bazrkani, ein Hirtenmahl aus Musa Dagh mit Oliven, Käse und Tomatenpaste, bewahren nicht nur Geschmack, sondern auch narrative Kontinuität. Gastfreundschaft ist nicht bloße Geste, sondern ethisches Prinzip. Die armenische Küche verbindet Tradition mit zeitgenössischer Innovation, wie die Yerevan Wine Days oder das Areni Wine Festival demonstrieren.

Einladung zum praktischen Erleben

Am 20. Oktober 2025 bietet sich in Stuttgart die Gelegenheit, diese kulinarische Tradition praktisch zu erfahren. Im Rahmen der Armenischen Kulturtage 2025 leitet die Berliner Kochbuchautorin Zara Safaryan einen Workshop (17:30–20:30 Uhr), in dem traditionelle Gerichte aus Jerewan zubereitet werden. Begleitet von Erzählungen über Armeniens Kultur und Alltag, öffnet sich ein sensorischer Zugang zu einer Küche, die Geschichte, Liebe und Gemeinschaft vereint.

Anmeldung: vhs-stuttgart.de/programm/kurssuche/kurs/252-49113

Preis: 30,60 € (inkl. Lebensmittel)