Die Erfindung des armenischen Alphabets

Wie 36 Zeichen ein Volk retteten und zur Quelle einer jahrtausendealten Kultur wurden

Es gibt Erfindungen, die Imperien bauen. Und es gibt Erfindungen, die Seelen retten. Das armenische Alphabet gehört zur zweiten Kategorie – und vielleicht gerade deshalb hat es länger überdauert als die meisten Imperien.

Im Jahr 405, als die Welt zwischen dem Byzantinischen Reich und dem Sasaniden-Persien zerrissen war, als Armenien selbst zum Spielball fremder Mächte geworden war, geschah etwas Außergewöhnliches: Ein Mönch namens Mesrop Mashtots schuf 36 Buchstaben. Nicht für einen König. Nicht für eine Elite. Sondern für ein ganzes Volk, das dabei war, seine Stimme zu verlieren.

Was folgte, war nichts Geringeres als eine kulturelle Revolution – eine Bewegung, die Armenien durch Jahrhunderte der Fremdherrschaft, Verfolgung und Zerstreuung tragen sollte. Eine Revolution, die nicht mit Schwertern, sondern mit Tinte geschrieben wurde.

Ein Volk ohne eigene Schrift

Um zu verstehen, warum diese Erfindung so bedeutsam war, muss man einen Schritt zurücktreten – ins frühe 5. Jahrhundert, in eine Zeit der Unsicherheit und Bedrohung.

Armenien hatte im Jahr 301 als erste Nation das Christentum zur Staatsreligion erklärt, unter König Tiridates III. und durch die Mission von Gregor dem Erleuchter. Eine mutige Entscheidung, die das Land von seinen heidnischen Nachbarn abgrenzte und eine neue spirituelle Identität schuf. Doch es gab ein Problem: Die liturgischen Texte waren in Griechisch oder Syrisch verfasst – Sprachen, die nur wenige verstanden. Die einfachen Gläubigen konnten die Worte nicht lesen, die Gebete nicht nachvollziehen, die heiligen Schriften nicht verinnerlichen.

Zudem dominierten fremde Sprachen die Verwaltung. Griechisch im Westen, Aramäisch im Osten. Armenisch existierte zwar als gesprochene Sprache, aber es fehlte ein Schriftsystem, das der Komplexität und Schönheit der Sprache gerecht wurde. Ohne eigene Schrift drohte das armenische Volk, kulturell absorbiert zu werden – ein Schicksal, das viele Völker in dieser Region ereilte.

Mesrop Mashtots: Der Visionär

In diese Zeit trat Mesrop Mashtots (361–440), ein Mann, der zuvor als Schreiber und Soldat gedient hatte, bevor er sich dem geistlichen Leben zuwandte. Er war kein weltfremder Gelehrter – er kannte die Realitäten von Macht, Krieg und politischer Zerrissenheit. Und gerade deshalb erkannte er: Ein Volk ohne eigene Schrift ist ein Volk ohne Stimme.

Mashtots reiste nach Alexandria, studierte verschiedene Schriftsysteme – das griechische, das syrische, möglicherweise auch das pahlavi. Er analysierte die Struktur der armenischen Sprache mit der Sorgfalt eines Linguisten und der Vision eines Propheten. Und dann, in der Region Bagrevand, stellte er seine Schöpfung vor: 36 Buchstaben, elegant, distinkt, perfekt auf die Phonetik des Armenischen abgestimmt.

Später wurden drei weitere Buchstaben hinzugefügt – „և“ (yev), „օ“ (o) und „ֆ“ (f) –, um den sich entwickelnden Sprachgebrauch zu erfassen. Doch die ursprünglichen 36 Zeichen bildeten bereits ein vollständiges, in sich geschlossenes System. Jeder Buchstabe war ein kleines Kunstwerk, geometrisch und doch organisch, wie Vogelschwingen oder Berggipfel.

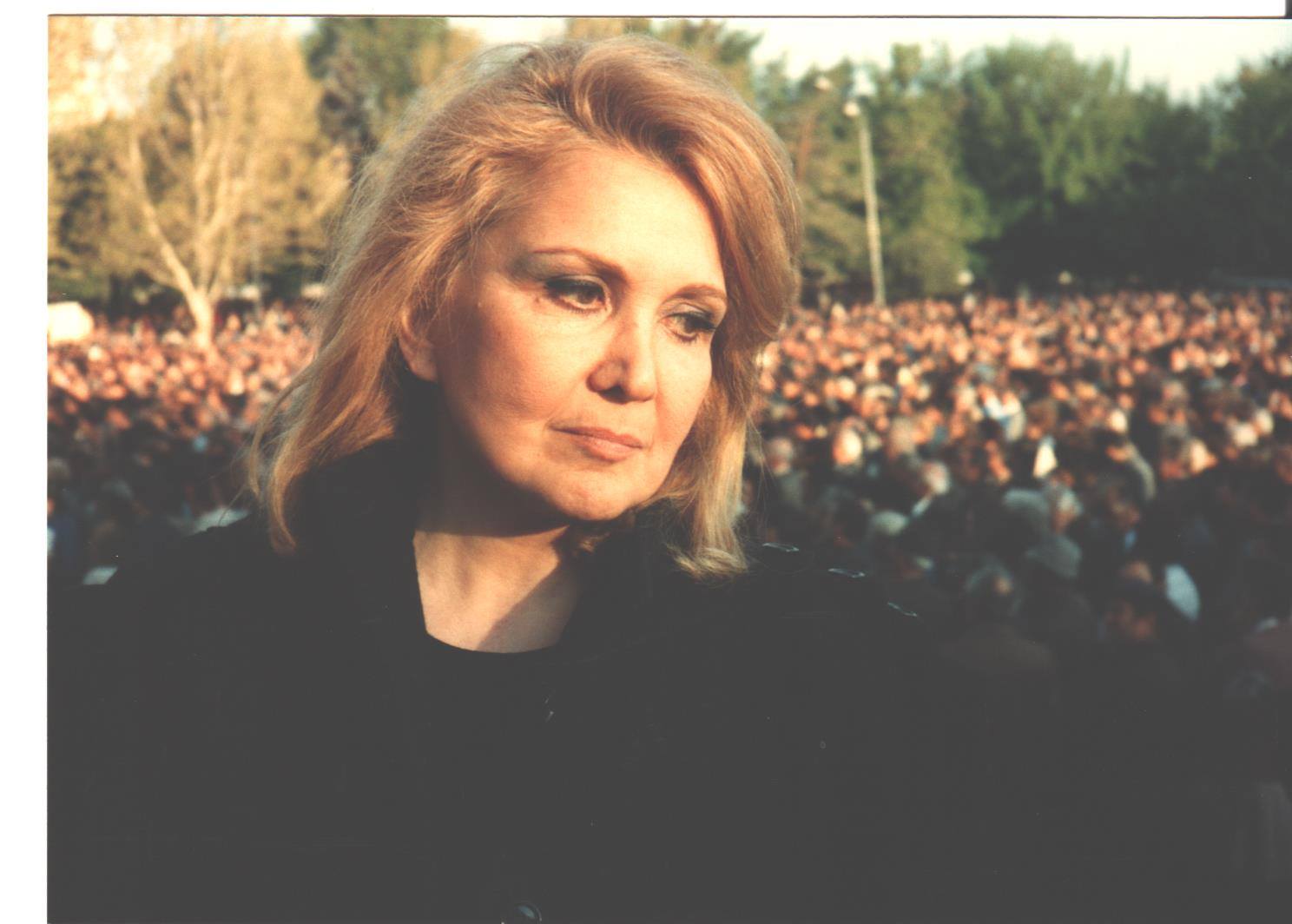

Grigor Khanjyan / Գրիգոր Խանջյան (1926–2000)

Armenischer Maler und Grafiker aus Jerewan.

Er schloss 1951 das Staatliche Kunstinstitut Jerewan ab. Khanjyan war bekannt für seine Figurenkompositionen, Porträts, Stillleben und Buchillustrationen. Sein Stil zeichnet sich durch vereinfachte Formen, breite Pinselstriche und oft monochrome Farbgebung aus („Im Atelier des Künstlers“, 1956; „Armenisches Stillleben“, 1968; „Sonnenblumen mit Granatäpfeln und Mais“, 1982).

Er illustrierte Werke bedeutender armenischer Autoren – darunter Hovhannes Tumanjan, Khachatur Abovyan, Paruyr Sevak, Gevorg Emin und Hovhannes Shiraz – mit expressiven Zeichnungen, Holzschnitten und Aquarellen. Außerdem entwarf er Entwürfe für großformatige Tapisserien mit historischen Themen („Vardanants“, 1981).

Die Übersetzerbewegung: Eine kulturelle Explosion

Was folgte, war atemberaubend. Unmittelbar nach der Fertigstellung des Alphabets begann unter der Leitung von Katholikos Sahak Partev und einer Gruppe von Gelehrten – darunter Hovsep Paghnatzi, Koryun Skantseli, Ghévond Anandsatsi und Hovhannes Eketsatsi – die Übersetzung der Bibel ins Armenische.

Diese Arbeit, die zwischen 405 und 408 sowie in den 430er Jahren vollendet wurde, war mehr als eine linguistische Leistung. Sie war ein Akt der Befreiung. Der französische Gelehrte La Croze nannte sie später die „Königin der Übersetzungen“ – ein Titel, der ihre Präzision, Schönheit und spirituelle Tiefe würdigte. Die Übersetzer arbeiteten teils aus dem Syrischen, teils aus dem Griechischen, ergänzten fehlende Begriffe, schufen neue Worte, die die armenische Sprache bereicherten und ihr philosophische und theologische Tiefe verliehen.

Doch es blieb nicht bei der Bibel. Die Übersetzerbewegung, die bis in die 440er Jahre florierte, umfasste eine unglaubliche Bandbreite an Texten:

- Liturgische Werke: Hymnen, Gebete, Sakramentare (wie Khorhrdatsuyts und Pataragamatuytse)

- Patristische Schriften: Texte von Athanasius von Alexandrien, Johannes Chrysostomus, Basilius dem Großen

- Märtyrerberichte: Geschichten von Verfolgung und Glaubensstärke, die das Volk inspirieren sollten

- Philosophische Werke: Platon, Aristoteles – das geistige Erbe der Antike wurde ins Armenische übertragen

- Historische Chroniken: Eusebius von Caesareas Ekklesiastische Geschichte

- Apokryphe Schriften: wie der Brief des Pilatus an Tiberius, die das religiöse Vorstellungsvermögen erweiterten

Diese Übersetzungen legten den Grundstein für eine eigenständige armenische Literatur. Movses Khorenatsi schrieb seine monumentale Geschichte Armeniens, Koryun verfasste das Leben Mashtots, Eznik Koghbatsi sein Werk Wider die Sekten. Aus einer Kultur, die auf fremde Schriften angewiesen war, wurde innerhalb weniger Jahrzehnte eine der reichsten literarischen Traditionen des Nahen Ostens.

Buchstaben als politische Waffe

Die Erfindung des Alphabets war nicht nur ein kultureller, sondern auch ein politischer Akt. Sie ersetzte die fremden Amtssprachen – Griechisch und Syrisch – durch Armenisch und stärkte damit die Autonomie der Arsakiden-Dynastie. Sie ermöglichte die Gründung armenischer Schulen, die Bildung für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich machten.

In einer Zeit, in der Armenien zwischen Byzanz und Persien geteilt war, wurde die Schrift zum verbindenden Element – ein unsichtbares Band, das die Armenier zusammenhielt, egal unter welcher Fremdherrschaft sie lebten. Movses Khorenatsi beschrieb diese Leistung als Quelle „zahlreicher glorreicher Werke“, die das kulturelle Erbe Armeniens prägten.

Man könnte sagen: Mesrop Mashtots gab den Armeniern ein Werkzeug, mit dem sie ihre Identität verteidigen konnten – nicht durch Gewalt, sondern durch Bildung, Literatur, Gedächtnis.

Die Übersetzerbewegung setzte sich in den folgenden Jahrhunderten fort, passte sich neuen Herausforderungen an, blieb aber immer ihrem Ursprung treu.

Im 14. Jahrhundert übersetzten Schulen in Kaffa und Tsaghori Werke lateinischer Theologen wie Thomas von Aquin – ein Zeichen dafür, dass Armenien trotz geografischer Isolation im Dialog mit dem europäischen Denken blieb.

Im 17. Jahrhundert erlebte die Bewegung eine Renaissance, die Wissenschaft, Sprachentwicklung und Bildung vorantrieb.

Im 19. und 20. Jahrhundert trugen Dichter wie Hovhannes Tumanyan und Vahan Terian zur Übersetzung weltweiter Literatur bei – Shelley, Walter Scott, Heinrich Heine. Das armenische Alphabet, einst geschaffen, um die Bibel zu übersetzen, wurde nun zum Tor zur Weltliteratur.

Lebendiges Erbe

Heute wird die Bedeutung des Alphabets jährlich am Fest der Heiligen Übersetzer gefeiert, das am Samstag nach dem vierten Sonntag des Festes des Heiligen Kreuzes stattfindet. Das ist fast immer im Monat Oktober, weshalb Oktober als Kulturmonat in armenien gilt und weshalb auch wir die Kulturtage im Oktober feiern. In Oshakan pilgern Schüler und Gläubige zum Grab von Mesrop Mashtots, legen Blumen nieder und ehren ihn als „ersten Lehrer der armenischen Sprache“.

Heute wird die Armenische Sprache auch in der Diaspora gelehrt und von Generation zu Generation weitergegeben. Es erscheint in moderner Typografie, in Streetart, in digitalen Medien. Es ist auf Denkmälern eingraviert und in Herzen eingeschrieben. Jeder Buchstabe ist ein Versprechen: Wir sind hier. Wir waren immer hier. Und wir werden bleiben.

Man könnte fragen: Warum sollte uns die Erfindung eines Alphabets vor 1600 Jahren interessieren? Was hat das mit uns zu tun, hier in Stuttgart, im Jahr 2025?

Die Antwort ist einfach: Weil diese Geschichte uns daran erinnert, dass Kultur ein Akt des Widerstands sein kann. Dass Sprache Macht ist. Dass Bildung befreit. In einer Zeit, in der so viele Stimmen zum Schweigen gebracht werden, in der so viele Sprachen verschwinden, steht das armenische Alphabet als Zeugnis dafür, dass ein Volk überleben kann – nicht durch Waffen, sondern durch Worte.

Mesrop Mashtots hat nicht nur 36 Buchstaben geschaffen. Er hat einem Volk seine Seele zurückgegeben. Und diese Seele schreibt bis heute ihre eigene Geschichte – Buchstabe für Buchstabe, Generation für Generation.

Hinweis: Vortrag „Zwischen Schwert und Phönix“

Erleben Sie am 21. Oktober 2025, 19:00 Uhr den faszinierenden Vortrag von Dr. Elena Konson: „Zwischen Schwert und Phönix – 2000 Jahre armenische Literatur im Spiegel historischer und moderner Texte“. Weitere Informationen finden Sie hier.