Die Seele des armenischen Teppichs

Wie jahrhundertealte Muster armenischer Teppiche ihre Geschichte erzählen und in Stuttgart eine neue Sprache finden

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Haus im armenischen Hochland. Der Raum ist einfach, die Wände aus Stein, das Licht fällt gedämpft durch kleine Fenster. Doch auf dem Boden liegt etwas, das den ganzen Raum verwandelt: ein Teppich. Nicht irgendein Teppich – sondern ein Universum aus Farben, Mustern und Geschichten, das unter Ihren Füßen atmet.

Ein armenischer Teppich ist niemals bloß ein Stück Textil. Er ist ein Archiv, eine Landkarte, ein Gebet. Wer über ihn schreitet, bewegt sich nicht einfach auf Wolle, sondern auf den Träumen von Generationen, auf verschlüsselten Botschaften, auf einem Kosmos aus Symbolen, die älter sind als die meisten Worte, die wir heute sprechen.

Knoten für Knoten:

Eine Kunst, die aus der Erde wächst

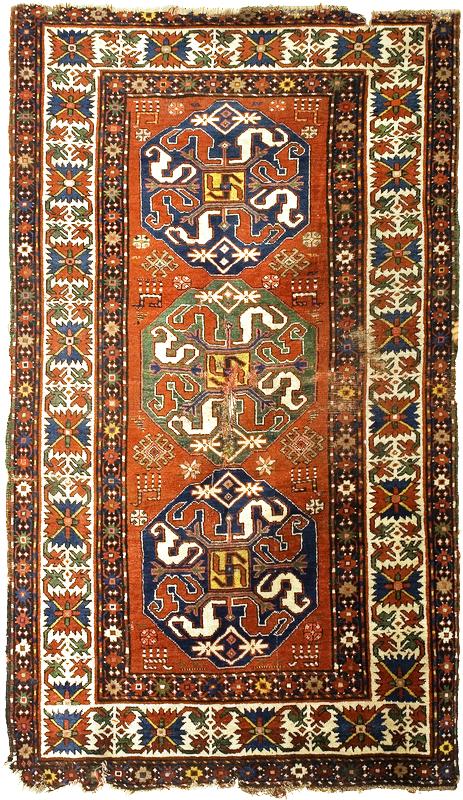

Die armenische Teppichkunst, insbesondere jene aus der Region Berg Karabach – armenisch Arzach genannt –, gehört zu den ältesten und geheimnisvollsten Traditionen im Kaukasus. Seit Jahrhunderten saßen Frauen an schweren Holzrahmen und webten Teppiche, deren Schönheit nicht nur in Palästen leuchtete, sondern auch in den Häusern einfacher Dorfbewohner. Jeder Knoten war ein stilles Gebet, jeder Farbstoff ein Stück Natur – Erde, Pflanze, Insekt –, jeder Teppich ein Mosaik aus Leben und Mythos.

Was diese Teppiche so faszinierend macht, ist ihre Vielschichtigkeit. Sie sind funktional und doch heilig, alltäglich und doch rituell. Man nutzte sie als Bodenleger, als Wandschmuck, als Gebetsunterlage, als Mitgift für junge Bräute. Sie wärmten den Körper und nährten die Seele. Und sie erzählten Geschichten – nicht in Worten, sondern in Mustern, die nur jene vollständig entziffern konnten, die in diese Sprache eingeweiht waren.

Die Muster:

Eine Enzyklopädie aus Symbolen

Die Vielfalt armenischer Teppiche ist ebenso groß wie das Land, das sie hervorgebracht hat. Da sind die Adlerteppiche (Artzvagorg), deren Medaillons die Kraft der Sonne und den Schutz des Himmels symbolisieren. Der Adler, majestätisch und wachsam, schwebt über dem gesamten Muster – ein Wächter, der das Haus und seine Bewohner beschützt.

Dann die Drachenteppiche (Vishapagorg), in denen mythische Gestalten aus uralten Legenden über das Feuer und den Kriegsgott Vahagn weiterleben. Der Drache ist hier kein böses Wesen, sondern ein Hüter der Ordnung, ein Symbol für Stärke und Transformation. Diese Teppiche wirken wie eingefrorene Schlachtfelder, auf denen Gut und Böse, Chaos und Kosmos miteinander ringen – und doch herrscht eine seltsame Harmonie.

Die Rosenteppiche (Dzaghgagorg) schmücken schwarze oder tiefblaue Felder mit üppigen Rosenmustern – Sinnbilder von Garten und Fruchtbarkeit, von Leben, das sich immer wieder erneuert. Und die Sonnenteppiche (Arevagorg), deren geometrische Medaillons eine uralte Verehrung des Lichts spiegeln, jenes Lichts, das alles Leben nährt und trägt.

Manche Teppiche zeigen auch Swastika-Motive, die für ewige Kreisläufe standen, lange bevor das Symbol von der Geschichte missbraucht wurde. Andere präsentieren Sonnenstrahlen, Wolkenbänder, Tierfiguren – jeder Teppich eine kleine Enzyklopädie aus Symbolen, ein Buch, das man mit den Augen liest und mit den Händen berührt.

Farben, die aus der Natur stammen

Und dann sind da die Farben. Nichts war zufällig. Das leuchtende Rot stammte aus der armenischen Cochenille-Laus, die auf Eichen lebte und einen Farbstoff lieferte, der so intensiv war, dass er Jahrhunderte überdauerte. Das tiefe Blau kam aus Indigo, das warme Gelb aus Granatapfelschalen, das sanfte Grün aus Walnussblättern. Jede Farbe trug ihre eigene Bedeutung, ihre eigene Seele.

Rot stand für Leben, für Blut, für Leidenschaft. Blau für den Himmel, für Spiritualität, für Unendlichkeit. Gelb für die Sonne, für Wärme, für Hoffnung. Grün für die Erde, für Fruchtbarkeit, für Erneuerung. Zusammen bildeten sie ein geschlossenes Weltbild, einen Kosmos im Gewebe, der die Menschen daran erinnerte: Wir sind Teil eines größeren Ganzen, eines Kreislaufs, der sich immer wieder erneuert.

Die Herstellung dieser Farben war eine Kunst für sich. Frauen – denn es waren fast ausschließlich Frauen, die webten – sammelten Pflanzen, Wurzeln, Insekten, kochten sie über offenem Feuer, experimentierten mit Beizen und Mischungen, bis der gewünschte Farbton erreicht war. Dieses Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben, von Mutter zu Tochter, wie ein Geheimnis, das man nicht verlieren durfte.

Teppiche als Biografen

Ein armenischer Teppich war immer auch ein Biograph. Er erzählte von der Frau, die ihn gewebt hatte – von ihrer Geduld, ihrer Geschicklichkeit, ihrer Hoffnung. Manche Teppiche trugen Inschriften, kleine Botschaften, die wie Flaschenpost durch die Zeit reisten.

Der berühmte Gohar-Teppich von 1700, heute in den Händen eines Sammlers in den USA, trägt eine Inschrift, die mich jedes Mal aufs Neue berührt:

„Ich, Gohar, voller Sünden und schwacher Seele, habe mit meinen Händen diesen Teppich gewebt. Wer dies liest, möge für mich ein Wort des Erbarmens sprechen.“

Ein Text, so schlicht wie erschütternd. Er macht den Teppich zu einem Dokument von Glaube, Hoffnung und menschlicher Zerbrechlichkeit. Gohar, wer immer sie war, spricht zu uns über die Jahrhunderte hinweg. Sie bittet nicht um Ruhm, nicht um Anerkennung – nur um ein Gebet, um einen Moment des Innehaltens. Und ist das nicht genau das, was Kunst im besten Sinne vermag? Uns zu verbinden, über Zeiten und Räume hinweg?

Teppiche wurden gewebt von jungen Bräuten als Mitgift, von Müttern für ihre Kinder, von Gemeinden als Opfergabe an Kirchen. Jeder Teppich war ein Unikat, kein industrielles Produkt, sondern ein Werk, in das Monate, manchmal Jahre an Arbeit flossen. Die Frauen webten oft gemeinsam, sangen dabei alte Lieder, erzählten Geschichten, lachten und weinten. Der Teppich wurde so zum Zeugnis nicht nur einer Einzelnen, sondern einer ganzen Gemeinschaft.

Warum diese Kunst heute wichtig ist

Man könnte fragen: Warum sollte uns das interessieren? Warum sollten wir uns im Jahr 2025, in Stuttgart, für eine Kunstform interessieren, die aus einer fernen Region stammt und Jahrhunderte zurückreicht?

Die Antwort ist einfach: Weil diese Teppiche uns etwas lehren, das wir dringend brauchen. In einer Zeit, in der so vieles schnell, oberflächlich, austauschbar geworden ist, erinnern sie uns daran, dass wahre Schönheit Zeit braucht. Dass Kunst nicht nur Dekoration ist, sondern Bedeutung trägt. Dass wir Teil einer langen Kette sind, in der jede Generation etwas weitergibt – Wissen, Geschichten, Werte.

Die armenische Teppichkunst hat Kriege überstanden, Vertreibungen, Vergessenheit. Sie wurde bedroht, manchmal geplündert und umgedeutet. Und doch ist sie hier. Sie lebt. Und sie spricht zu uns, auch wenn wir die Sprache nicht mehr vollständig entziffern können. Ein Teppich ruft uns zu: Ich bin älter als dein Gedächtnis, und doch spreche ich zu dir.

Wenn Teppiche tanzen…

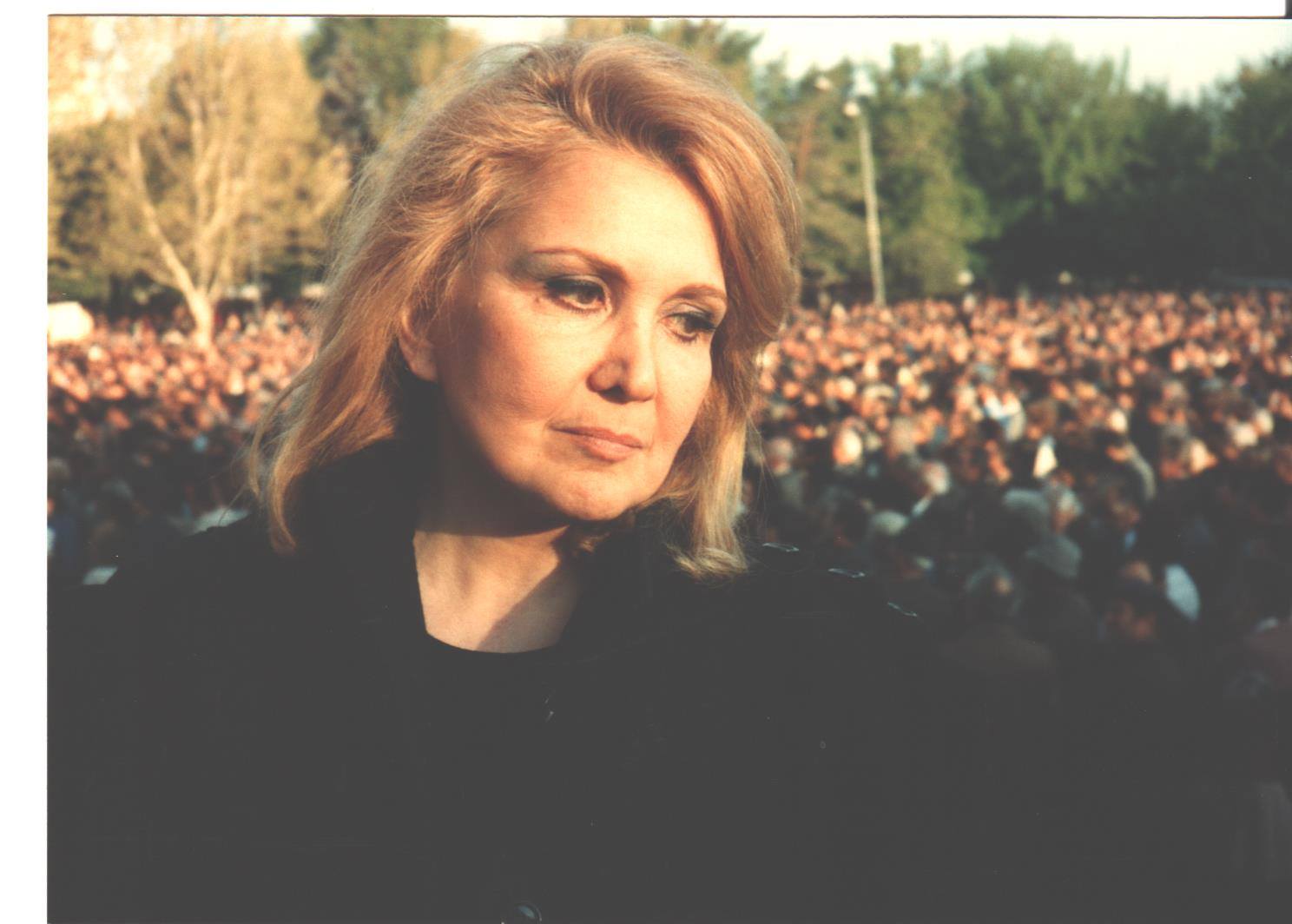

Am 25. Oktober 2025 wird diese alte Kunst in Stuttgart eine überraschende neue Form annehmen. Die armenische Choreographin Rima Pipoyan widmet ihre Performance „Khali“ der Sprache der Teppiche. Fünf Tänzerinnen verkörpern fünf Farben – Rot, Blau, Grün, Gelb und Braun. Farben, die einst mit Naturstoffen gewonnen und in Teppiche geknüpft wurden, treten nun als Körper auf die Bühne.

So schließt sich ein Kreis: Von den Händen der Weberinnen über die Jahrhunderte hinweg bis in die Gegenwart, wo Tänzerinnen mit ihren Körpern jene Muster weiterspinnen, die sonst im Stoff ruhen. „Voskor“, das zweite Stück des Abends, greift archaische Mythen auf und verwandelt sie in Bewegung – ein Ritual zwischen Leben und Tod, Erinnerung und Wiedergeburt.

Wer diese Aufführung besucht, begegnet nicht nur Tanzkunst. Er begegnet einer jahrtausendealten Tradition, die im Teppich ihre Form fand – und die nun, für einen Abend in Stuttgart, den Sprung in eine neue Dimension wagt. Die Bühne wird zum Teppich. Der Tanz wird zur lebendigen Erinnerung.

Deutschlandpremiere: 25. Oktober 2025, 20:30 Uhr

Ort: Königsplatz 1, 70372 Stuttgart

Tickets: 22,50 € / 18,50 €

Mehr Informationen: armenische-kulturtage-stuttgart.de

AGBW Team – für die Armenischen Kulturtage Stuttgart