Armenische Kulturtage Stuttgart 2025: Zwischen biblischem Auftrag und musikalischer Weltsprache.

Stuttgart, 17. Oktober 2025 – „Erzählt davon euren Kindern, und eure Kindern ihren Kindern, und ihre Kinder dem folgenden Geschlecht.“ Mit diesem Vers aus dem Buch Joel (1,3) eröffnete Pfarrer Dr. Diradur Sardaryan die Armenischen Kulturtage Stuttgart 2025 am Donnerstagabend in der Evangelischen Markuskirche. Der biblische Text, der ursprünglich eine Heuschreckenplage von apokalyptischem Ausmaß beschreibt, wurde zum theologischen Schlüssel für einen Abend, der nach den Bedingungen transgenerationaler Erinnerung fragte.

Der prophetische Aufruf zur Weitergabe ist mehr als eine historische Notiz. Er formuliert ein Prinzip: Glaube und Gemeinschaft bleiben lebendig, indem sie ihre Geschichte – auch die schmerzhafte – über Generationen hinweg erzählen. Diese Erinnerungsarbeit, so Sardaryan, habe eine doppelte Funktion: Sie warnt vor Wiederholung und stiftet zugleich Identität. „Die gemeinsame Geschichte, auch die schmerzhafte, schweißt zusammen“, erklärte er. „Sie schafft eine Kontinuität, die über die eigene Lebensspanne hinausgeht.“

Erinnerung ohne Erstarrung

Unter dem Motto „Erzähl es deinen Kindern. Werte. Wissen. Traditionen.“ diskutierte das Podium, wie Generationen über Erfahrungen von Flucht, Krieg und Vertreibung ins Gespräch kommen können. Die Fragen waren konkret: Welche Wege gibt es, Verletzungen und Traumata einer Gesellschaft zu heilen? Wie lässt sich in einer modernen, offenen Gesellschaft ein gemeinsames Morgen gestalten?

Die armenische Geschichte bietet dafür ein komplexes Fallbeispiel: Von der jahrhundertealten christlichen Tradition über den Völkermord von 1915/16, die jüngste Vertreibung aus Bergkarabach bis zur Suche nach friedlicher Koexistenz mit den Nachbarn Türkei, Aserbaidschan und Iran. Diese Erfahrungen spiegeln sich in der weltweiten armenischen Diaspora wider, wo Fragen der Identität und des kulturellen Erbes zwischen den Generationen immer wieder neu verhandelt werden. Auch in Deutschland gehören diese Themen längst zur gemeinsamen Erinnerungskultur.

Adrienne Braun, Kulturjournalistin der Stuttgarter Zeitung, plädierte für einen Erinnerungsdiskurs, der Begegnung ermöglicht statt zu separieren. „Kultur kann ein Ort des echten Austauschs sein“, betonte sie und verwies auf ihre Arbeit über interkulturelle Begegnungen. Die Kunst, so ihre These, besitze die Fähigkeit, Menschen nicht trotz, sondern durch ihre unterschiedlichen Geschichten zusammenzubringen.

Mesut Ethem Kavalli, Drehbuchautor des Films Asadur – Die Suche nach verlorener Identität, ergänzte aus seiner Recherche: Heimat sei kein geografischer Ort, sondern eine Erzählung, die geteilt werden müsse – generationenübergreifend. Seine Arbeit am Film habe ihm gezeigt, dass die Nachwirkungen des Genozids sich nicht in historischen Fakten erschöpfen, sondern in Familiengeschichten weiterleben, die oft im Schweigen enden. „Die Frage ist nicht nur, was wir erzählen, sondern wie wir ins Gespräch kommen“, sagte Kavalli.

Sardaryan schloss die Diskussion mit einem Satz, der biblischen Auftrag und gegenwärtige Notwendigkeit verband: „Erzähl es deinen Kindern, denn es ist besser, miteinander zu sprechen als übereinander.“ Das Podium hatte keine Lösungen präsentiert, aber ein Problem kartiert: Wie bewahrt eine Diaspora-Community ihre Identität, ohne sich im Trauma zu verlieren? Die Kulturtage verstehen sich als Labor für diese Frage.

Musik als Gedächtnisraum

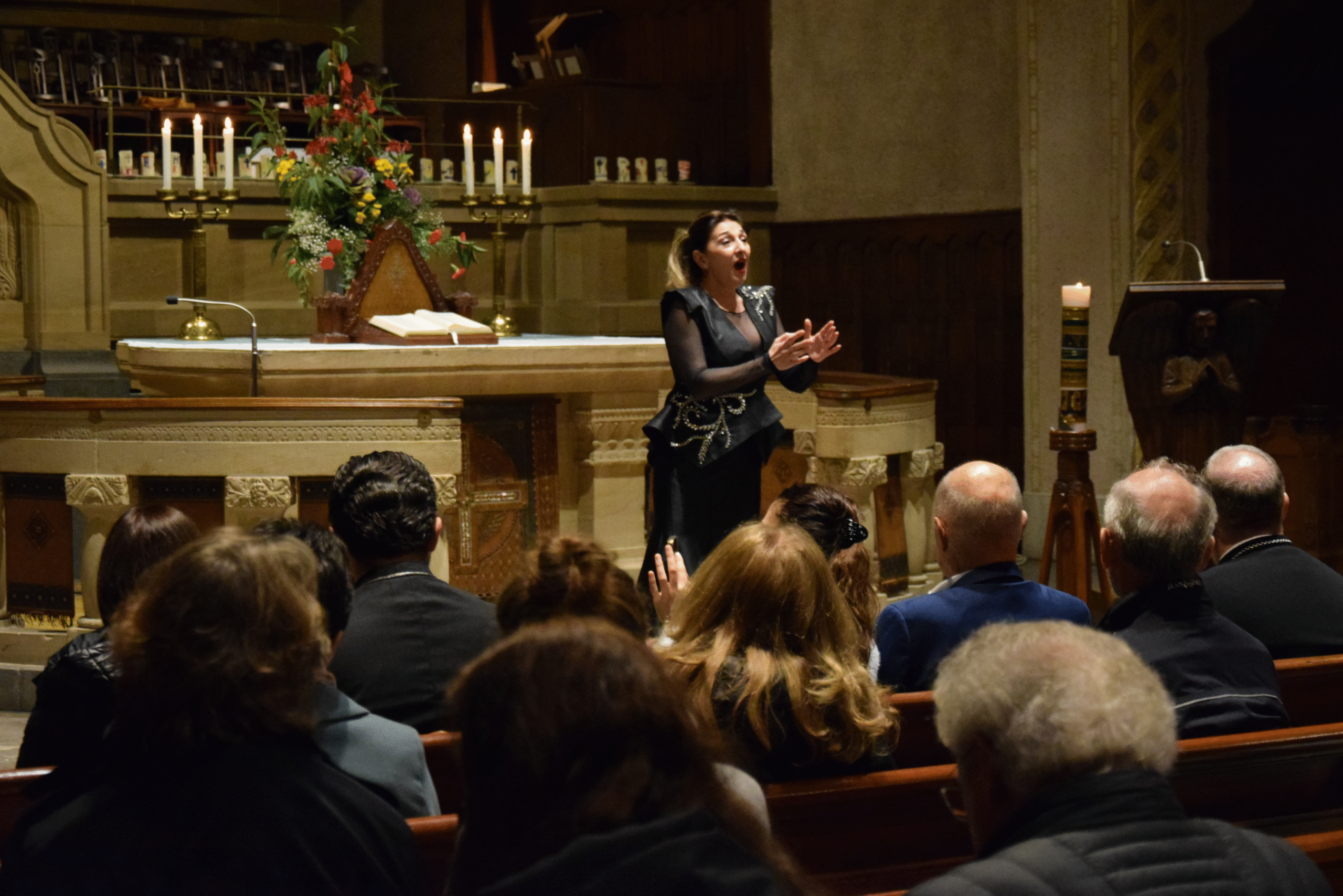

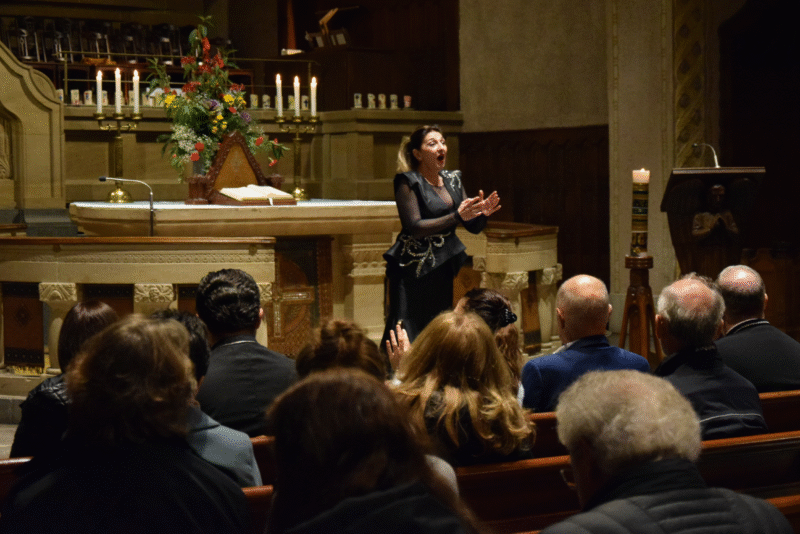

Das anschließende Konzert mit der Sopranistin Karine Babajanyan und der Pianistin Lusine Khachatryan übersetzte die Diskussion in eine andere Sprache. Ihr Programm spannte einen Bogen von Wagner und Khachaturian bis zu Gershwin und Bizet – eine Konstellation, die keine folkloristische Präsentation war, sondern ein Statement: Armenische Musik gehört selbstverständlich ins europäische Repertoire.

Babajanyan, die an der Stuttgarter Staatsoper als Butterfly reüssierte und an Häusern wie der Mailänder Scala oder der Wiener Staatsoper singt, verfügt über ein Instrument von bemerkenswerter Ausdrucksspanne. Wagners „Dich, teure Halle“ aus Tannhäuser eröffnete mit strahlendem Glanz, Verdis „Laisse-moi contempler ton visage“ aus Don Carlosfolgte mit dramatischer Intensität. Besonders eindrucksvoll: ihre Interpretation von Puccinis „Un bel dì vedremo“ aus Madama Butterfly. Die Akustik der Markuskirche, resonant und gnadenlos transparent, verstärkte die existenzielle Dimension der Arie. Butterfly, die auf die Rückkehr ihres Geliebten wartet, wurde nicht als exotisches Sujet präsentiert, sondern als universale Erfahrung von Entwurzelung und Hoffnung. „Der Klang einer Kirche trägt etwas Geheimnisvolles“, sagte Babajanyan im Gespräch. „Er verzeiht nichts, aber er trägt alles.“

Khachatryan, deren preisgekröntes Album My Armenia (EMI Classics) als Referenzaufnahme gilt, erwies sich als ideale Partnerin. Ihre Auftritte in der Carnegie Hall, dem Concertgebouw Amsterdam und der Wigmore Hall London haben sie als Interpretin etabliert, die technische Präzision mit emotionaler Intelligenz verbindet. Am Flügel webte sie die disparaten Stränge des Programms zu einem kohärenten Narrativ.

Aram Khachaturians „Tanz der Mädchen“ spielte sie mit struktureller Klarheit, die folkloristische Geste zugunsten musikalischer Substanz vermied. Die armenischen Volkslieder von Komitas – jenem Komponisten, der das traditionelle Liedgut sammelte und für die Kunstmusik erschloss – erhielten unter ihren Händen eine Direktheit, die ihre Herkunft aus mündlicher Tradition hörbar machte.

Ein Höhepunkt des Abends: Luciano Berios Vertonung von „Loosin Yelav“ („Der Mond ist aufgegangen“). Berio, der in den 1960er Jahren systematisch Volksmusik verschiedener Kulturen in die europäische Avantgarde integrierte, schrieb mit dieser Vertonung ein Stück, das Tradition und Moderne nicht versöhnt, sondern produktiv gegeneinandersetzt. Khachatryans Interpretation machte diese Spannung hörbar: Das Volkslied bleibt erkennbar, wird aber durch harmonische Reibungen und rhythmische Verschiebungen verfremdet. „Dieses Lied verbindet Kulturen emotional und intellektuell“, hatte Khachatryan im Vorfeld erklärt.

Übersetzung als Transformation

Eine Kuriosität mit tieferer Bedeutung: die armenische Vertonung von Goethes „Heidenröslein“ (Text übersetzt von A. Babalian, Musik von R. Melikyan). Der deutsche Liedtypus, exportiert in eine andere Sprache, verwandelt sich. Die metrische Struktur des Gedichts kollidiert mit der armenischen Prosodie; was entsteht, ist ein Hybrid, der die Frage aufwirft, was in Übersetzungen verloren geht – und was neu entsteht. Das Stück wurde zum klingenden Beispiel für die Diskussionsfrage des Abends: Wie lässt sich kulturelles Erbe bewahren, wenn es in einem anderen Kontext neu erzählt wird?

Richard Strauss‘ „Morgen“ und die armenische Vertonung von „Ah, wie schön ist es auf Bergen“ (E. Abrahamyan) folgten einander ohne stilistischen Bruch. Für Babajanyan und Khachatryan ist Musik keine Hierarchie zwischen „E-Musik“ und Volksmusik, sondern eine Ursprache. „Zuerst der Text, dann die Musik“, erklärte Babajanyan. „Ob Puccini oder Komitas – die Hingabe ist dieselbe.“

Gershwins jazzig-lebhaftes „I Got Rhythm“ aus Girl Crazy brachte Broadway-Glanz in die sakrale Stille und wirkte dabei weniger als Bruch denn als logische Fortsetzung: Auch der Jazz ist ein transkulturelles Phänomen, entstanden aus afrikanischen Rhythmen, europäischer Harmonik und amerikanischer Urbanität. Bizets feurige „Habanera“ aus Carmenbeschloss den Abend mit einer Präsenz, die zeigte, was beide Künstlerinnen vereint: „Wir atmen zusammen“, beschrieb Khachatryan ihre Partnerschaft – technisch präzise, emotional synchron.

Die Diaspora als produktive Herausforderung

Das Publikum – eine Mischung aus Diaspora-Angehörigen, Stuttgarter Kulturliebhabern, politischen und kirchlichen Vertretern – verließ die Markuskirche mit mehr Fragen als Antworten. Genau das war die Absicht. Die Armenischen Kulturtage, die bis zum 26. Oktober mit Lesungen, Ausstellungen und Workshops in Stuttgart und Göppingen fortgesetzt werden, verstehen sich nicht als nostalgisches Projekt, sondern als Intervention in einen aktuellen Diskurs: über Migration, über Erinnerung, über die Frage, wie plurale Gesellschaften mit ihrer Vielstimmigkeit umgehen.

„Armenische Musik ist Infrastruktur des Überlebens“, hatte Khachatryan gesagt. „Je mehr wir sie weitergeben, desto stärker existieren wir.“ Dieser Satz enthält keine Resignation, sondern ein Programm. In einer Stadt wie Stuttgart, die selbst durch Migration geprägt ist, ist das mehr als eine kulturpolitische Geste. Es ist ein Modell dafür, wie Diaspora-Gemeinschaften ihre Identität nicht gegen, sondern mit der Mehrheitsgesellschaft verhandeln können.

Der biblische Auftrag aus Joel – „Erzählt davon euren Kindern“ – erhält in diesem Kontext eine erweiterte Bedeutung. Es geht nicht nur um die Weitergabe innerhalb einer Gemeinschaft, sondern um das Teilen von Geschichten über Grenzen hinweg. Die Eröffnung der Kulturtage hat gezeigt: Diese Erzählungen brauchen Räume, in denen sie gehört werden. Die Markuskirche war am Donnerstagabend ein solcher Raum.

Armenische Kulturtage Stuttgart 2025, bis 26. Oktober, verschiedene Orte in Stuttgart und Göppingen. Programm: armenische-kulturtage-stuttgart.de