Brücken der Erinnerung:

Armenische Kulturtage in Stuttgart beleuchten Schicksal und Seele eines Volkes

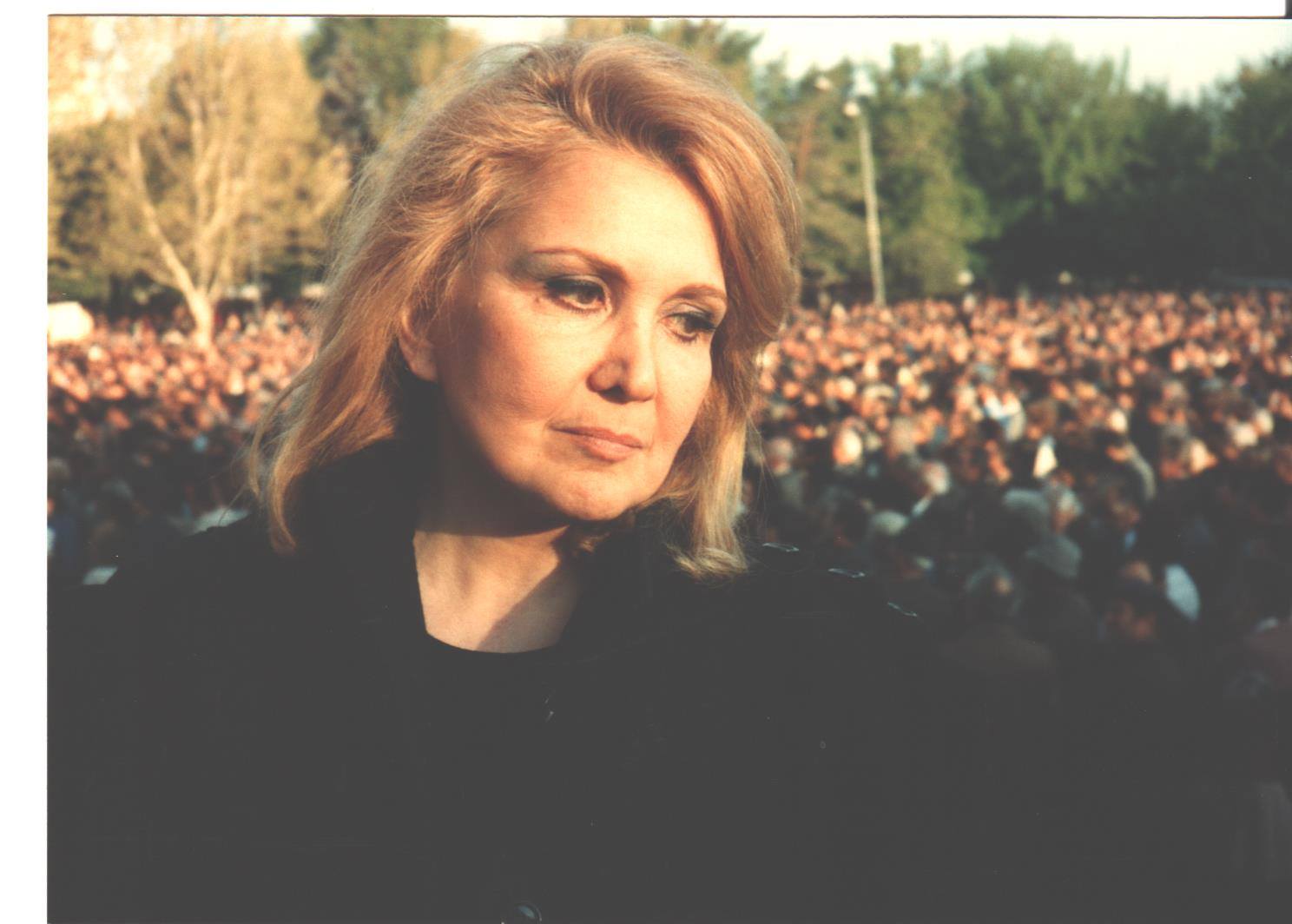

Stuttgart – Gestern, am 17. Oktober 2025, im Herzen der schwäbischen Metropole, lud die Armenische Gemeinde Baden-Württemberg, in Kooperation mit dem Evang. Bildungszentrum Hospitalhof, zu zwei Events ein, die unter dem Motto „Erzähl es deinen Kindern… Werte. Wissen. Traditionen“ die Fäden der armenischen Geschichte neu spannen. Beide Veranstaltungen – eine Buchpräsentation mit Podiumsgespräch und ein Diavortrag – zogen ein engagiertes Publikum an, darunter Diaspora-Mitglieder, Studierende und Interessierte. Die Luft knisterte vor Diskussionen, Fragen und spontanen Begegnungen, die über Stunden hinausgingen. Es war kein reines Wissensspeicher, sondern ein lebendiger Dialog, der die Wunden der Vergangenheit berührte und Blicke in eine hoffnungsvolle Zukunft warf.

Die erste Veranstaltung im Hospitalhof der Diözese Rottenburg-Stuttgart drehte sich um das frisch erschienene Buch Das geopolitische Schicksal Armeniens – Vergangenheit und Gegenwart von Tessa Hofmann und Winfried K. Dallmann (BoD, 2024). Vor einem gut besuchten Saal stellten die Autoren ihr 486-seitiges Werk vor, das mit 26 thematischen Karten die dramatische Reduktion des armenischen Siedlungsraums über die letzten 109 Jahre illustriert. Hofmann, die renommierte Philologin und Soziologin, die seit Jahrzehnten für Minderheitenrechte kämpft und 2025 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, plädierte leidenschaftlich für eine nuancierte Berichterstattung. „Die Vertreibung aus Bergkarabach 2023 war kein isoliertes Ereignis, sondern das Echo jahrhundertealter Machtkämpfe“, erklärte sie. Der Konflikt, der weit vor 1991 wurzelt – von osmanisch-persisch-russischen Rivalitäten über den Völkermord 1915/16 bis zu sowjetischer Diskriminierung –, werde in Medien oft auf eine mantraartige Formel reduziert: „Bergkarabach gehört Aserbaidschan.“ Wirtschaftliche Interessen, so Hofmann, verhinderten Sanktionen, während Großmächte wie Russland und der Westen wankelmütig agierten.

Winfried K. Dallmann, Geologe und Südkaukasus-Experte aus Tromsø, ergänzte mit scharfsinnigen Analysen: Seine Recherchen in der Türkei seit 1976 und Beobachtungen indigener Völker in der Arktis machten ihn zum sensiblen Chronisten armenischer Resilienz. Gemeinsam zeichneten sie ein Panorama, in dem Armenien als geopolitischer Puffer leidet – kollidierende Interessen von Türkei, Aserbaidschan und Iran, gepaart mit westlicher Untätigkeit. „Frieden braucht Aussöhnung und Selbstbestimmung, keine Diktate“, betonte Dallmann, und zog Parallelen zu aktuellen Spannungen um Nagorno-Karabach. Das Publikum reagierte mit hitzigen Debatten: Eine junge Diaspora-Armenierin fragte nach der Rolle der EU, ein Historiker nach Quellen zu den Massakern in Sumgait 1988. Die Diskussion dauerte bis in den späten Abend – ein Beweis, wie dringend differenzierte Perspektiven sind.

Weniger analytisch, dafür informativ fiel der zweite Programmpunkt aus: Der Diavortrag „Faszination Armenien“ von Pfarrer Dr. Diradur Sardaryan, Gemeindepfarrer der Armenischen Gemeinde Baden-Württemberg, in der gemütlichen Atmosphäre des Bildungszentrums Hospitalhof. Sardaryan, der seit 2007 die armenisch-apostolische Gemeinde leitet und 1980 in Eriwan geboren wurde, entführte sein Publikum auf eine visuelle Reise durch das „älteste christliche Land der Welt“. Mit atemberaubenden Projektionen von Klöstern wie Tatev, dem Ararat-Berg und den faszinierenden Schnitzereien von Echmiadzin malte er ein Bild von Armenien als Schnittstelle zwischen Orient und Okzident. „Seit 301 n. Chr. ist das Christentum nicht nur Religion, sondern Identität“, dozierte er, und erklärte die Erfindung des armenischen Alphabets 406 n. Chr. durch Mesrop Mashtots als Akt der Unsterblichkeit – ein Werkzeug, das die Bibel übersetzte und ein Volk über Jahrhunderte band.

Sardaryan sprach von Bräuchen wie dem Fest der Heiligen Übersetzer, das Oktober zum Kulturmonat macht, und von der Kirche als Bollwerk gegen Vertreibungen. Aktuelle Herausforderungen – Blockaden durch Nachbarn, die Flüchtlingswelle aus Karabach – webte er nahtlos in die Erzählung ein: „Armenien sucht seinen Platz in der Moderne, ohne Wurzeln zu opfern.“

Im Anschluss floss armenischer Wein, Fragen prasselten nieder – von der Rolle der Diaspora bis hin zu Kochrezepten für armenische Leckereien. „Das war wie ein Fenster in eine andere Welt“, schwärmte eine Teilnehmerin, und Sardaryan lächelte: „Genau das soll es sein – ein Fenster, das Brücken baut.“

Die Armenischen Kulturtage sind mehr als Events. Sie sind Orte der Heilung, wo Wissen zu Weisheit wird und Traditionen zu Hoffnung. In Stuttgart, einer Stadt der Migration, erinnern sie uns daran, dass Erzählen nicht Nostalgie ist, sondern Aktivismus. Die Kulturtage laufen bis 26. Oktober mit Lesungen, Ausstellungen und Workshops weiter – eine Einladung, mitzuerzählen.

Mehr Infos: armenische-kulturtage-stuttgart.de oder per E-Mail an kultur@agbw.org.