Ein archäologisches Rätsel:

Die legendären Drachensteine Armeniens

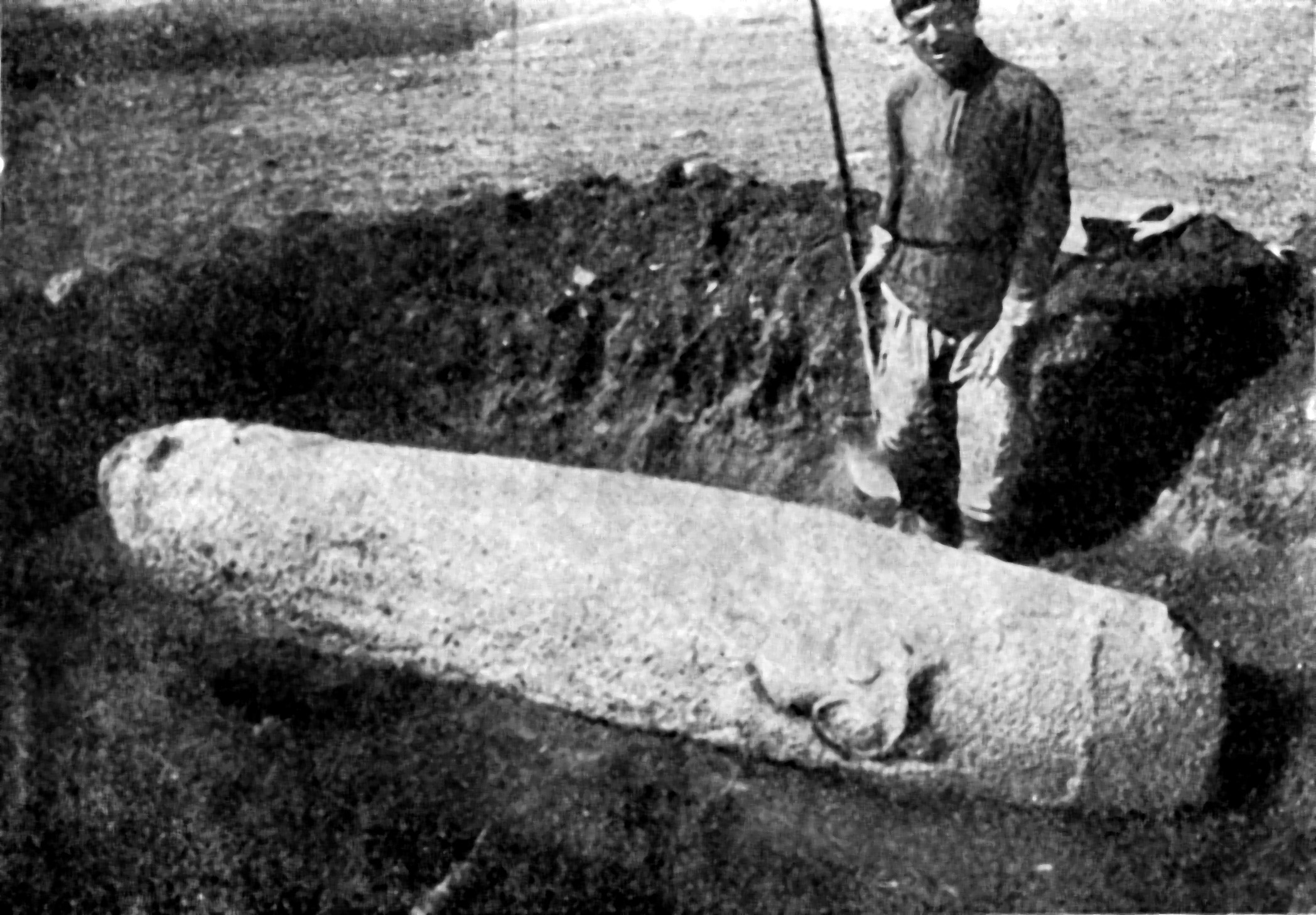

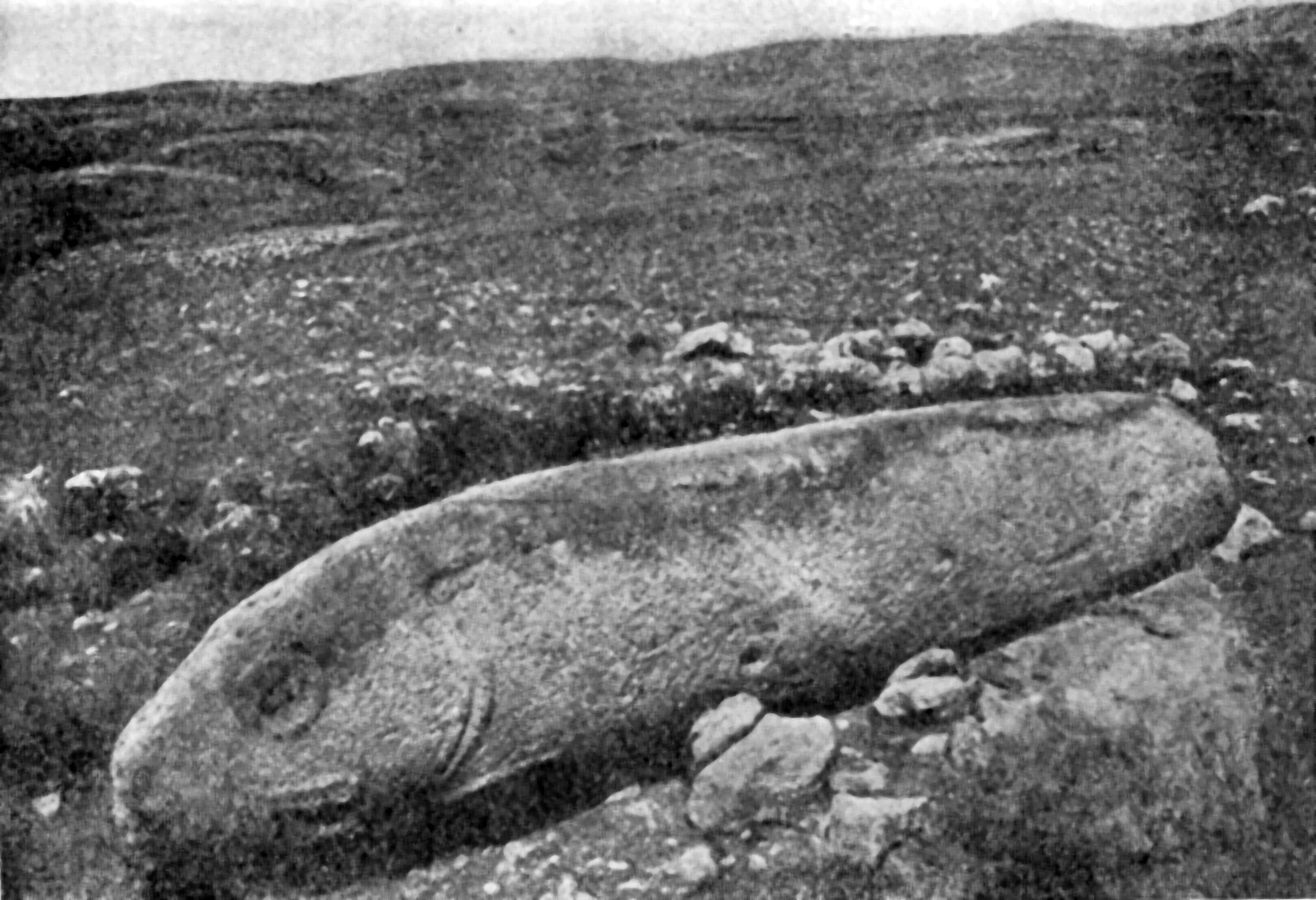

In den Hochgebirgen Armeniens, zwischen 1.800 und 2.700 Metern Höhe, ragen seit Jahrtausenden monumentale Steinskulpturen in den Himmel – stumme Zeugen einer Zivilisation, deren Sprache wir erst jetzt zu verstehen beginnen. Die vishaps, wie sie in der armenischen Sprache heißen, sind bis zu fünf Meter hoch und wiegen mehrere Tonnen. Ihre bloße Existenz wirft Fragen auf, die an die Grenzen unserer Vorstellungskraft führen: Wie transportierten prähistorische Gemeinschaften diese Monolithen über Gebirgspässe? Und warum?

Eine internationale Forschungsarbeit aus dem Jahr 2025 bestätigt nun wissenschaftlich, was Archäologen seit dem frühen 20. Jahrhundert vermuteten: Die Drachensteine markieren die heiligen Orte eines prähistorischen Wasserkults, der das soziale, religiöse und wirtschaftliche Leben ganzer Gemeinschaften strukturierte. Heute sind etwa 150 dieser Monumente bekannt, 90 davon auf dem Gebiet der Republik Armenien.

Das Mysterium der Platzierung

Die Forscher konnten nachweisen, was bereits 1909 die russischen Archäologen Nikolai Marr und Yakov Smirnov bei ihren Expeditionen ins Geghama-Gebirge vermuteten: Die Position jedes einzelnen Drachensteins wurde mit Bedacht gewählt. Sie stehen nicht dort, wo das Gestein gebrochen wurde, sondern wurden über teils weite Distanzen zu Quellen, Bächen und prähistorischen Bewässerungssystemen transportiert. Diese logistische Meisterleistung – ohne Rad, ohne Zugtiere, ohne die technologischen Hilfsmittel späterer Epochen – spricht eine deutliche Sprache: Wasser war heilig.

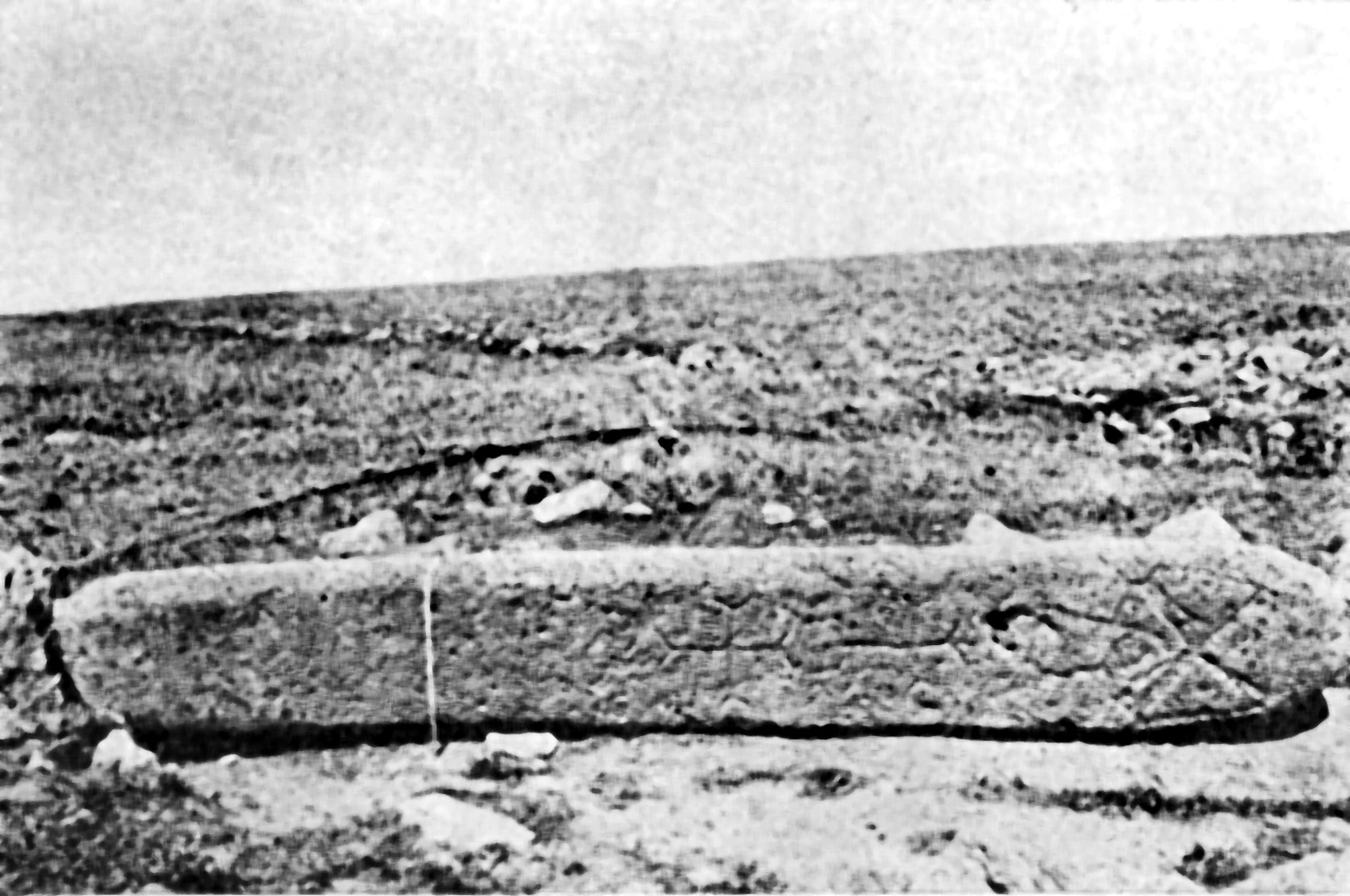

Die Ornamentik der Stelen verstärkt diese Deutung. Stilisierte Fische, Tierhäute und geometrische Muster zieren die verwitterten Oberflächen – Symbole für Leben, Fruchtbarkeit und die mythische Kraft des Wassers in einer Landschaft, in der Dürre über Sein oder Nichtsein entschied.

Tirinkatar: Ein spirituelles Urzentrum

Der bedeutendste Fundkomplex liegt am Berg Aragats. Tirinkatar ist mehr als eine Ansammlung von Steinen – es ist ein architektonisches Manifest prähistorischer Spiritualität. Hier verbinden sich die vishaps mit Kultplattformen, Steinkreisen, Petroglyphen und Prozessionswegen zu einem ausgedehnten rituellen Landschaftstheater. Radiokarbondatierungen verorten die Anfänge in das 5. Jahrtausend vor Christus, neuere Forschungen aus dem Jahr 2012 ordnen die Hauptphase der mittleren Bronzezeit (ca. 2200–1600 v. Chr.) zu. Damit sind sie zeitgenössisch mit den ersten Hochkulturen Mesopotamiens.

Was in Tirinkatar besonders fasziniert, ist die Kontinuität der Verehrung. Über Jahrtausende hinweg wurden die Steine neu interpretiert: Im 8. Jahrhundert v. Chr. versahen die Urartäer sie mit Keilinschriften – eine dieser Inschriften König Argischtis I. wurde 1963 bei Garni entdeckt. Im 13. Jahrhundert fügten christliche Gläubige Kreuze und armenische Texte hinzu. Die armenischen Chatschkare, jene kunstvoll gemeißelten Kreuzsteine, die heute jeden Friedhof und jede Kirche schmücken, sind die direkten Nachfahren dieser prähistorischen Tradition. Bis in die Gegenwart gilt Tirinkatar als Pilgerstätte – für Armenier wie für Jesiden.

Die Anthropologie des Monumentalen

Die Drachensteine erzählen nicht nur von Glauben, sondern von Gemeinschaft. Ihr Transport und ihre Errichtung erforderten koordinierte Anstrengungen, gemeinsame Rituale, kollektive Identität. Sie sind physische Manifestationen eines Gesellschaftsvertrags: Wir ehren das Wasser, weil es uns am Leben erhält. Wir bauen Monumente, weil sie unsere Gemeinschaft definieren.

In einer Zeit, in der Wasserknappheit wieder zu einer globalen Herausforderung wird, besitzen diese prähistorischen Kultstätten eine unerwartete Aktualität. Die vishaps erinnern daran, dass die Ehrfurcht vor natürlichen Ressourcen keine romantische Verklärung ist, sondern eine überlebenswichtige kulturelle Technologie.

Hinterlassenschaft und Horizont

Wer heute durch die armenischen Hochgebirge wandert und vor einem dieser Drachensteine steht, begegnet mehr als einem archäologischen Objekt. Er steht vor einem Schwellenraum zwischen Naturgewalt und Menschenwerk, zwischen Prähistorie und Gegenwart, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren.

Die Drachensteine sind Monumente einer Weltanschauung, in der Religion, Ökologie und Gemeinschaft noch keine getrennten Sphären waren. Sie bezeugen eine Form der Menschlichkeit, die Natur nicht als Ressource betrachtete, sondern als göttliche Verbündete – und darin zeitloser ist, als es zunächst scheint.

AGBW Team

Die armenischen Drachensteine stehen auf der Tentativliste des UNESCO-Weltkulturerbes. Tirinkatar und weitere Fundorte können im Rahmen archäologischer Exkursionen besichtigt werden.