Die Dichtung als Rückkehr zum Ursprung

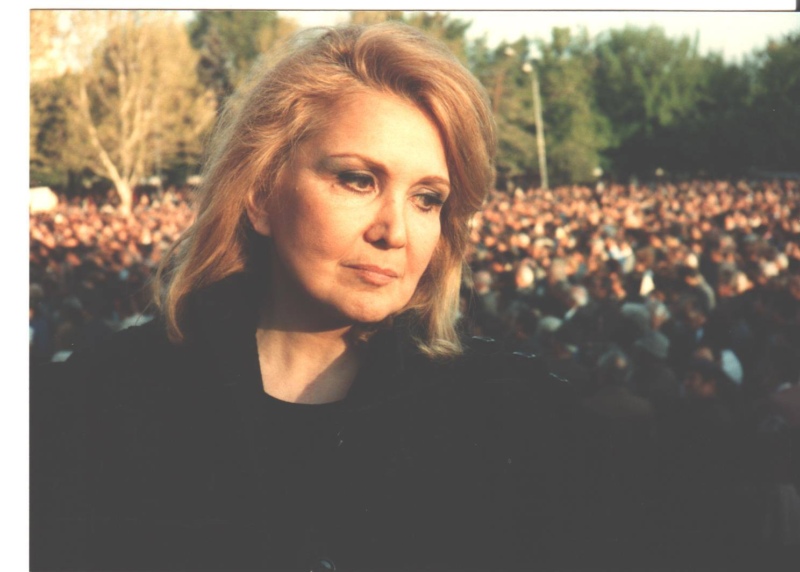

Alicia Ghiragossian und ihr poetischer Weg

zwischen Buenos Aires und Armenien

Buenos Aires, Mitte der 1960er Jahre. Der mate dampft, die Stadt rauscht – und irgendwo zwischen den vibrierenden Avenidas sitzt eine Frau an einem schlichten Holztisch. Sie schreibt. Ihr Name: Alicia Ghiragossian. Tochter armenischer Einwanderer, geboren 1936 in Córdoba, Juristin, Schauspielerin, Poetin. Ihre Sprache ist Spanisch, ihre Seele Armenisch.

Sie wird zu einer der großen Stimmen der armenischen Diaspora im 20. Jahrhundert. Ihre Gedichte atmen lateinamerikanische Sinnlichkeit, doch sie tragen das unsichtbare Echo der Ararathöhen in sich. In ihnen schwingen Erinnerung und Transzendenz, Liebe und Theologie, Frau und Erde, Gott und Staub.

Der Ruf der Wurzeln

1967 reist Ghiragossian erstmals nach Armenien – eine Einladung, ein Traum, eine Heimkehr. „Zum ersten Mal“, wird sie später schreiben, „hörte ich die Stille meiner Ahnen.“ Diese Begegnung mit dem Land, das sie bis dahin nur aus Erzählungen kannte, wurde zu einer geistigen Wiedergeburt.

Zwei Jahre später, 1969, schreibt sie ihr wohl berühmtestes Gedicht: „Brief an Armenien“ (Նամակ առ Հայաստան). Es ist keine Postkarte aus der Ferne, sondern ein spirituelles Testament. Ein Dialog zwischen Blut und Geist, Exil und Ursprung, Körper und Ewigkeit.

In der behutsamen deutschen Übersetzung von Pfr. Dr. Diradur Sardaryan klingt dieses Gedicht wie ein Gebet, das im Rhythmus des Atems gesprochen wird:

Armenien,

ich schreibe dir

aus der fernen Stadt Buenos Aires.

Zwei Jahre sind vergangen,

seit wir uns getrennt haben.

[…]

Andere, fremde Lieben

berühren nur

die Augenblicke meiner Zeit,

doch dir, Armenien,

gehört meine ganze Zeit,

die keine Hände hat –

und meine klarste Träne.

Diese Zeilen sind das Herz ihrer Poetik. Armenien ist hier kein Land, sondern ein lebendiges Wesen – ein Spiegel, eine Mutter, ein inneres Feuer. Das Gedicht entfaltet sich wie ein Kreis, in dem alles zusammenfließt: Erde und Licht, Brot und Blut, Musik und Tränen.

„Ich bin nicht hingegangen,

um es zu sehen oder zu mögen –

ich ging,

um neu geboren zu werden,

um mein ursprüngliches Licht zu suchen

und wieder bei Null zu beginnen.“

Selten hat die Sehnsucht der Diaspora eine so klare, zugleich zärtliche Stimme gefunden. Hier spricht keine Emigrantin von Verlust, sondern eine Mystikerin von Wiedergeburt.

Über Raum und Sprache hinaus

Ghiragossian nannte ihre poetische Bewegung „Suprarrumianismo“ – die Überraum-Poesie. In ihrem Manifest von 1992 erklärte sie: „Das Wort ist Energie; Dichtung ist Bewegung des Universums durch den Menschen.“ Sie schrieb auf Spanisch, Armenisch und Englisch – und weigerte sich, Grenzen als Realität anzuerkennen.

Ihre Bücher wurden von Pablo Picasso illustriert; Astor Piazzolla schrieb Musik zu ihrem Theaterstück Pedro Amor. Dichter wie William Saroyan und Jorge Luis Borges lobten sie, der Dalai Lama nannte ihren Band Quantenfrieden„ein Werk, das den Frieden auf Erden fördern möge“.

Doch am stärksten blieb sie dort, wo sie begann: im stillen Gespräch mit Armenien.

Armenien – das innere Land

Alicia Ghiragossian starb 2014 in Los Angeles. Doch ihre Verse leben weiter – in Schulen Armeniens, in den Bibliotheken von Buenos Aires, in den Stimmen jener, die zwischen den Sprachen wandern. Ihr „Brief an Armenien“ liest sich heute wie eine Prophezeiung für eine Welt, die erneut zwischen Entwurzelung und Rückkehr schwankt.

Einige ihrer Gedichte wurden von armenischen Komponisten vertont – und finden nun, viele Jahre nach ihrem Tod, einen neuen Klang: Im Rahmen der Armenischen Kulturtage Stuttgart wurden Lieder nach Texten von Alicia Ghiragossian in Deutschland von Maestro Robert Amirkhanyan höchstpersönlich und die Altistin Seda Amir-Karayan aufgeführt. Damit schließt sich ein Kreis – zwischen Wort und Musik, zwischen Herkunft und Gegenwart, zwischen Armenien und der Welt.

Denn was sie uns lehrt, ist einfach und groß zugleich:

Heimat ist nicht Ort, sondern Bewusstsein.

Und wer Armenien einmal in sich getragen hat, verliert es nie.

„Dich segnend,

segne ich mich selbst,

dich wiederlebend,

lebe ich mich wieder,

und mein Schrei –

das bist du,

mein Heimatboden

und meine Fahne –

Hayastan.“

AGBW Team – für die Armenischen Kulturtage Stuttgart.

Wer war Alicia Ghiragossian?

(Kurze biografische Notiz)

Alicia Ghiragossian (13. Juli 1936, Córdoba/Argentinien – 22. Mai 2014, Los Angeles/USA) war eine armenisch-argentinische Dichterin, Essayistin und Publizistin. Sie wuchs im vielsprachigen Argentinien der Nachkriegszeit auf – in einem Umfeld, in dem Armenisch, Spanisch und manchmal sogar Italienisch nebeneinander klangen. Ihre Eltern, Überlebende des Völkermords an den Armeniern, vermittelten ihr die Liebe zu Büchern, Gebeten und Liedern, die von verlorenen Landschaften erzählten.

Nach dem Abitur studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität von Buenos Aires. Doch statt Paragrafen zu zitieren, schrieb sie heimlich Verse in ihre Vorlesungshefte. „Ich lernte die Gesetze“, sagte sie später mit einem leisen Lächeln, „um zu verstehen, was das Leben bricht.“

Nebenbei spielte sie fast ein Jahrzehnt Theater – eine Erfahrung, die ihre spätere Lyrik prägte: in der Körperlichkeit ihrer Sprache, in der Nähe zur Stimme und zum Atem.

1966 erschien ihr erster Gedichtband Un día, cinco voces („Ein Tag, fünf Stimmen“) – ein kleines Buch, das in Buenos Aires sofort Aufsehen erregte. Eine junge Frau armenischer Herkunft, die in der Sprache Borges’ über Licht, Liebe und Herkunft schrieb – das war damals etwas Neues.

1968 zog sie nach Los Angeles, in eine Stadt, die fortan ihr Lebens- und Arbeitsmittelpunkt wurde. Von dort aus veröffentlichte sie Dutzende Bücher, Essays und dreisprachige Lyriksammlungen. Sie schrieb auf Spanisch, Armenisch und Englisch, oft parallel, manchmal dieselben Texte in unterschiedlichen Sprachen, um das Unsagbare dreimal zu umkreisen.

Ihr Werk ist ein Mosaik aus Kulturen: die Sonne Lateinamerikas, die Trauer Armeniens, die Mystik des Westens. Sie selbst verstand sich als Brückenbauerin. „Ich schreibe“, sagte sie einmal, „nicht aus einem Land, sondern aus einem Zustand.“

1967 reiste sie zum ersten Mal nach Armenien – eine Reise, die zu einem inneren Erwachen wurde. Zwei Jahre später entstand das Gedicht „Brief an Armenien“, ihr poetisches Glaubensbekenntnis, das seither zu den wichtigsten Texten der armenischen Diaspora zählt.

Sie war Ehrenpräsidentin der Vereinigung spanischsprachiger Schriftsteller der USA, Ehrendoktorin der Armenischen Akademie der Wissenschaften und Trägerin des Movses-Khorenatsi-Ordens (2012) sowie des Chatschatur-Abowjan-Preises.

Ihre Bücher wurden von Pablo Picasso illustriert, ihr Theaterstück Pedro Amor (1969) mit Musik von Astor Piazzollaaufgeführt. Freunde und Bewunderer waren unter anderem William Saroyan, Jorge Luis Borges, Silva Kaputikianund Paruyr Sewak.

Und doch blieb sie immer eine stille, fast scheue Person – jemand, der glaubte, dass Poesie eine Form des Gebets sei.

Zu ihren bekanntesten Werken zählen:

„Armat y eutyun“ (Wurzel und Wesen, 1967),

„Pedro Amor“ (Theaterstück, 1969, mit Musik von Astor Piazzolla),

„Carta a Armenia“ (Brief an Armenien, 1969),

„Poema y Suprarrumianidad“ (dreisprachig, 1994)

und „Paz cuántica“ (Quantenfrieden, 2005).

Ihr Werk kreist um Themen wie Liebe, Mutterschaft, Glauben und Identität. Sie gilt als Begründerin der Bewegung des Suprarrumianismo, der „Überraum-Poesie“.

Brief an Armenien

(von Alicia Kirakosyan, übersetzt aus dem Armenischen von Pfr. Dr. Diradur Sardaryan)

Armenien,

ich schreibe dir

aus der fernen Stadt Buenos Aires.

Zwei Jahre sind vergangen,

seit wir uns getrennt haben.

Und ich hoffe,

dass mein Brief

von deinen Sonnen

und deinen Bergen gelesen wird,

dass deine Wasser mir antworten werden,

die Vertrauten

deiner Wurzeln…

Dass mir dein Geist antwortet

mit jener einzigen Wahrheit,

die auch die meine ist.

Armenien,

du rufst mich,

mein Blut verlangt nach dir,

und das Fieber des Wartens

quält mich.

Andere, fremde Lieben

berühren nur

die Augenblicke meiner Zeit,

doch dir, Armenien,

gehört meine ganze Zeit,

die keine Hände hat –

und meine klarste Träne.

Armenien,

wenn ich deinen Namen aussprechen will,

erwacht in mir ein verborgenes Gebet –

das älteste von allen.

Und wenn ich dich besinge,

beginnt in mir

jede meiner Zellen

sich neu zu regen.

Ich weiß nicht,

ob ich schreien soll

oder die namenlose

Schmerzsehnsucht

meiner Träne beimischen.

Ich träume dich,

und die durchsichtige Wolke

meines Seins

vereint sich mit dir

und zieht hinaus

auf eine ewige Fahrt.

Noch ehe ich dich sah,

kannte ich deine Steine.

Dann sah ich dich,

berührte dich,

atmete dich ein,

löste mich auf im Wasser

und wurde Staub

in deinen Winden.

Weißt du,

unsere Einheit

ist uralt.

Ich war da

in deinen ersten Erinnerungen.

Ich habe gelebt

in deinem sturmgepeitschten Boden

als ein unausweichliches Schicksal.

Und eines Tages

musste ich zurückkehren

zu meinem Anfang,

um meine Unschuld zu finden

und mein wahres Wesen

inmitten der relativen Spiele

dieser unbarmherzigen Welt.

Ich komme aus dieser Welt,

um ihre Gesetze zu erfüllen –

die einfachen Gesetze

der Bewegung der Dinge.

Denn alles,

was von der Mutter Erde spricht

und vom Blut,

von Wolken und Bergen,

von Brot und Ruhm,

von Salz und Licht,

von Musik,

von Dichtung,

von Tränen,

von Abgrund,

von Schauder

und von Stein –

erzählt mir unaufhörlich

von dir.

Habe ich nicht gesehen,

wie der Hrazdan

in ewigem Streit

von Stein und Wasser

sein Bild malt?

Und unter den Wolken

sah ich das Pulsieren

des Ararat,

den Berg Ararat –

eine gewaltige Explosion,

die mich verbrannte,

ohne Lava.

Man fragt mich:

„Was ist Armenien?“

Doch ist es wirklich so leicht,

das Ganze zu erklären?

Hat je jemand

den Glauben erklärt

oder gesagt, was Gott ist?

Wie soll man vom Zittern sprechen,

vom Glauben,

vom Entblößen des Seins,

um das Antlitz der Liebe zu zeigen?

Jetzt sind er und ich –

eins geworden,

in der Ganzheit unserer Wahrheit,

in unseren ätherischen Träumen,

vom Antlitz der Vergangenheit

gezeichnet und verhöhnt,

und doch mit weißen, warmen Wiegen…

Wir haben kein Bedürfnis nach Worten,

denn die Seelen vereinen sich

in der Stille.

Armenien,

ich bin aufgestiegen

auf dem Flügel deiner Herrlichkeit,

bin ausgeblutet

an deinen Verlusten,

habe gebetet

mit deinen Müttern,

war Schmerz

in deinen Wunden

und schlichte Freude

in deinen Geburten.

Fünftausend Jahre

bin ich mit deinem Leiden gegangen.

Und wie sollte ich

das all denen erklären,

die mich fragen:

„Hat dir Armenien gefallen?“

Ich möchte diesen Menschen sagen:

Ich lebe Armenien,

ich lebe seine uralte Haut,

seinen einsamen Duft,

ich fühle es mit meinen Wurzeln.

Ich bin nicht hingegangen,

um es zu sehen oder zu mögen –

ich ging,

um neu geboren zu werden,

um mein ursprüngliches Licht zu suchen

und wieder bei Null zu beginnen.

Du, der mich kennst

und selbst meinen Schrei verstehst,

weißt du,

wie schwer es mir fällt,

von dir zu sprechen

in weltlicher Sprache?

Denn unsere Begegnung

ist in den höchsten Himmeln,

wo man spricht,

doch keine Verben braucht.

Darum grüße ich dich

immer mit den Gebeten

meines Schweigens,

mein Selbstbild.

Und dich segnend,

segne ich mich selbst,

dich wiederlebend,

lebe ich mich wieder,

mein Schrei, mein Schrei –

das bist du,

mein Heimatland

und meine Fahne –

Hayastan

Das Gedicht „Brief an Armenien“ (Նամակ առ Հայաստան) schrieb sie 1969 – zwei Jahre nach ihrer ersten Reise nach Armenien im Jahr 1967. Diese Reise war für sie eine existentielle und spirituelle Erfahrung: zum ersten Mal betrat sie das Land ihrer Vorfahren, das sie zuvor nur aus Erzählungen, Liedern und inneren Bildern kannte.

Das Gedicht ist daher kein gewöhnlicher „Brief“, sondern eine poetische Rückkehr – ein Zwiegespräch zwischen Exil und Herkunft, zwischen Blut und Geist. Ghiragossian spricht Armenien nicht als Ort, sondern als lebendiges Wesen an, als Mutter und Spiegel ihres eigenen Selbst. Es ist ein Text über die Identität in der Diaspora, über Sehnsucht, Glauben und die unauflösliche Verbindung zwischen einem Menschen und dem Land, das ihn in sich trägt, auch wenn er weit entfernt lebt.

In ihrer zarten, zugleich kraftvollen Sprache verschmelzen Theologie, Erinnerung und Liebe zu einer mystischen Einheit: Armenien erscheint als Ort der Wiedergeburt.