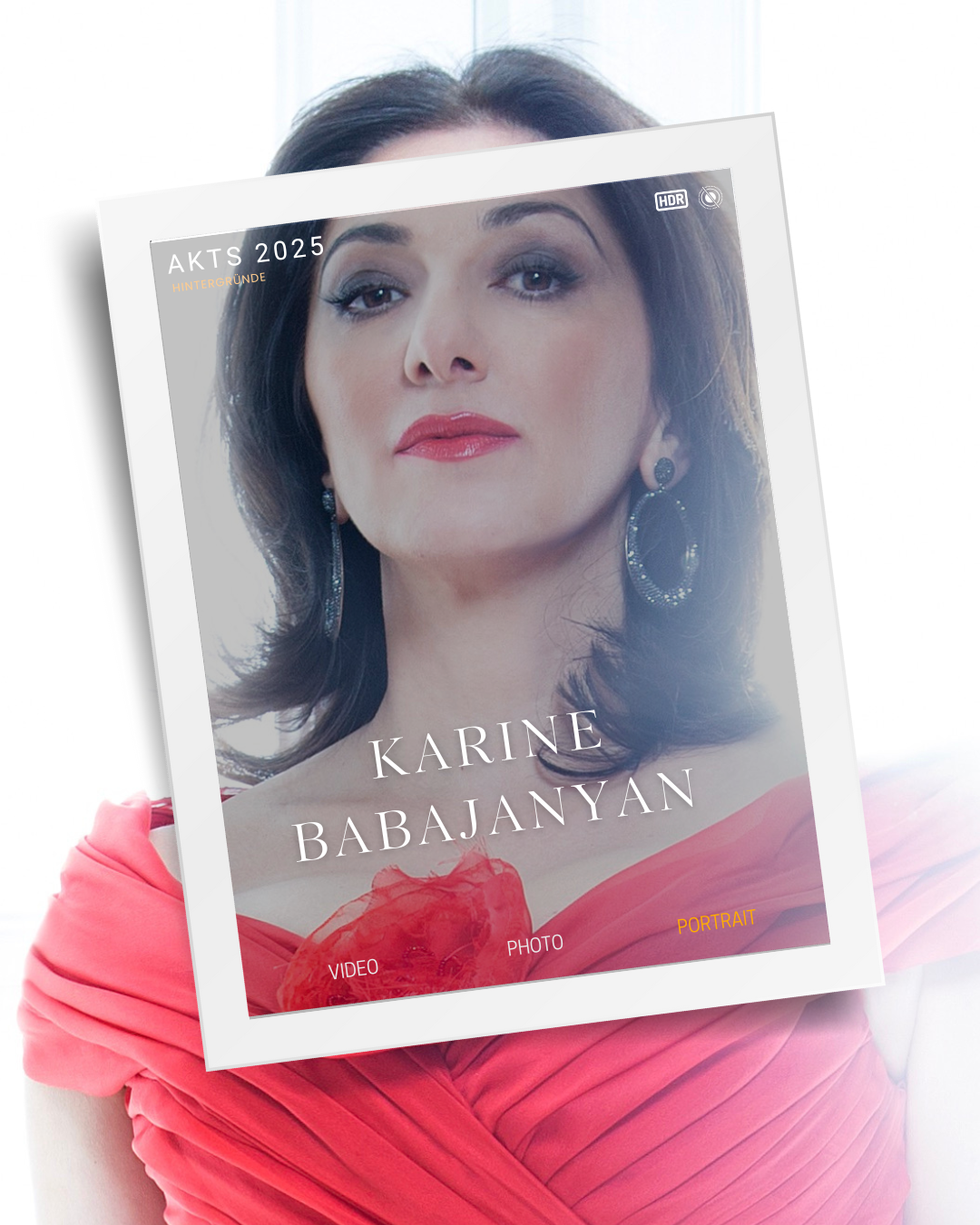

Wenn Musik Welten verbindet

Wenn Karine Babajanyan und Lusine Khachatryan

gemeinsam musizieren, geht es um mehr

als Repertoire.

In der Markuskirche Stuttgart, wo am 16. Oktober das Eröffnungskonzert der Armenischen Kulturtage stattfindet, wird man zwei Welten hören, die sich durchdringen: Puccini neben Komitas, Goethe auf Armenisch, ein italienischer Komponist, der ein armenisches Volkslied vertont. Was wie kulturdiplomatisches Programmieren wirken könnte, ist bei Babajanyan und Khachatryan etwas anderes. Es ist existenziell.

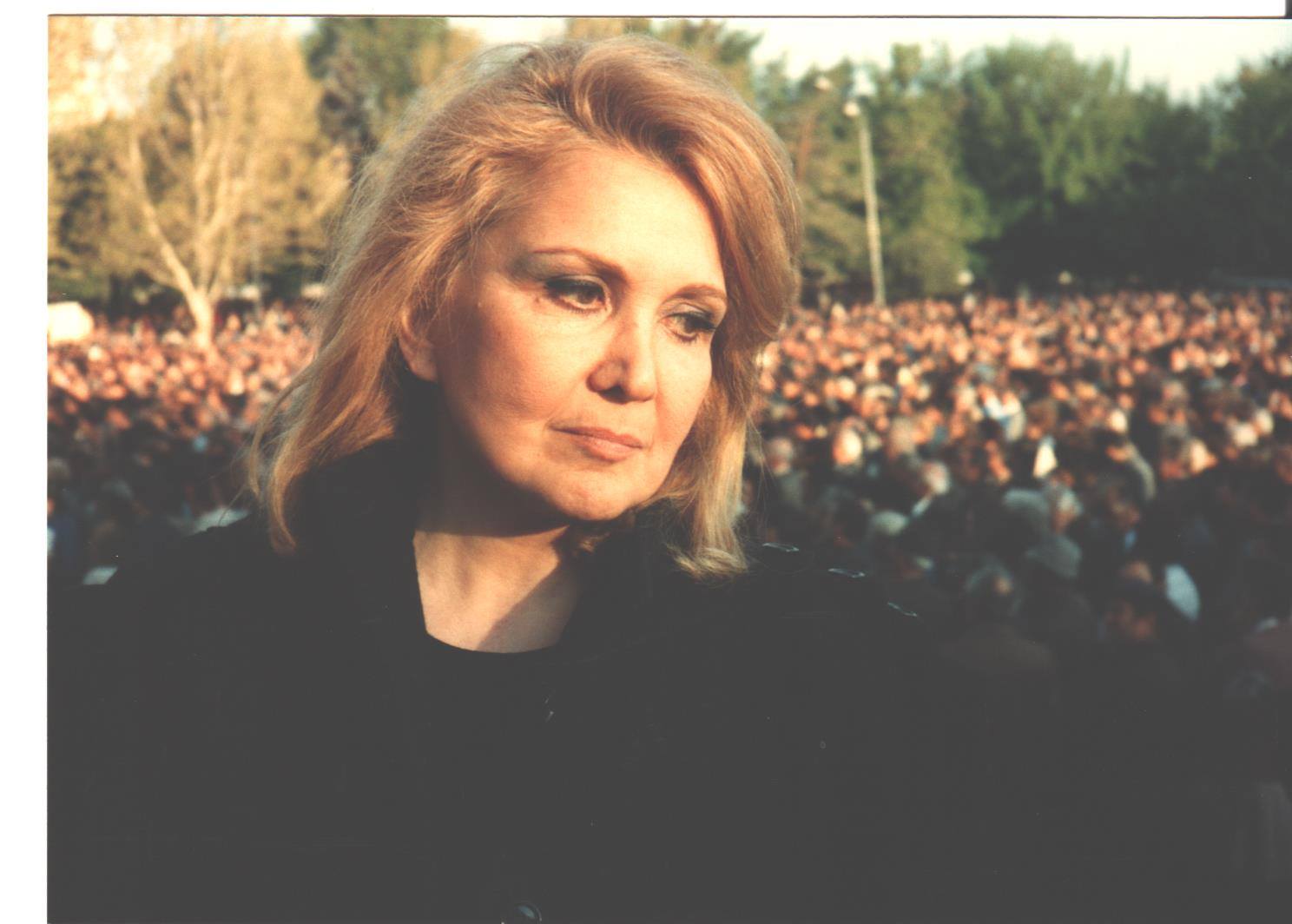

„Armenische Musik spielt eine existenzielle Rolle in der armenischen Geschichte“, sagt Lusine Khachatryan ohne Umschweife. „Dank unserer Kultur haben Armenier bis heute überleben können. Je mehr wir sie schätzen, schützen und an die kommenden Generationen weiterreichen, desto länger werden wir als Nation existieren.“ Das ist kein Pathos. Das ist Geschichtsbewusstsein. Wer 1915 überlebt hat, wer in der Diaspora aufgewachsen ist, der weiß: Kultur ist kein Ornament. Sie ist Infrastruktur.

Stuttgart, Puccini, Heimat

Karine Babajanyan kennt Stuttgart gut. „Stuttgart hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen – hier durfte ich mit Puccinis Madama Butterfly einige meiner größten Erfolge an der Staatsoper erleben.“ Madama Butterfly, Puccinis Meditation über kulturelle Entwurzelung, über das Ausgeliefertsein an eine Welt, die einen nicht versteht – man muss das nicht überinterpretieren, aber man kann es auch nicht ignorieren.

Jetzt singt Babajanyan in der Markuskirche, einem protestantischen Sakralraum, der klanglich das Gegenteil der Staatsoper ist: intim, resonant, unerbittlich präsent. „Der Klang in einer Kirche trägt immer etwas Geheimnisvolles in sich. Ich vertraue diesem akustischen Zauber – und lasse mich jedes Mal von ihm tragen.“ Eine Kirche verzeiht nichts. Jede Unsauberkeit wird hörbar. Aber wenn die Stimme den Raum findet, entsteht Unmittelbarkeit ohne Vermittlung.

Babajanyan arbeitet nach einem klaren Prinzip:

„Mein künstlerisches Motto lautet: Zuerst der Text – dann die Musik. Ganz gleich, ob es sich um ein Lied oder eine ganze Oper handelt: Der Text ist der Ausgangspunkt. Und gesangstechnisch macht es für mich keinen Unterschied, ob ich Puccini oder armenische Lieder singe – die Hingabe bleibt dieselbe.“

Das ist radikal. Denn was Babajanyan damit sagt: Es gibt keine Hierarchie zwischen westlicher Klassik und armenischem Liedgut. Die Hingabe bleibt dieselbe.

Ihre Haltung hat sie von ihrer Lehrerin Tatevik Sazandaryan geerbt. „Meine verehrte Professorin gab mir einst den Rat: ‚Vergiss niemals deine Heimat.‘ Diese Worte tragen mich bis heute. Wenn ich armenische Lieder interpretiere, geschieht es nicht mit bewusster Absicht oder Überlegung – es fließt einfach aus meiner Seele, aus meinem Blut, als wäre es ein inneres Erbe, das durch die Musik lebendig wird.“

Berios armenischer Mond

Lusine Khachatryan hat für dieses Konzert Stücke ausgewählt, die mehr sind als schön. Besonders wichtig ist ihr „Loosin Yelav“ (Der Mond ist aufgegangen), ein armenisches Volkslied, das Luciano Berio vertont hat. „Dieses Volkslied stellt für mich eine außergewöhnliche und zugleich tief emotionale Verbindung zweier Kulturen dar.“

Berio, einer der bedeutendsten Komponisten der Nachkriegsavantgarde, versuchte in seinen Folk Songs zu verstehen, wie Volksmusik funktioniert, und übersetzte diese Funktionsweise in zeitgenössische Kompositionstechnik. Der armenische Mond wird bei Berio nicht exotisiert. Er wird studiert.

Khachatryan spielt außerdem eine armenische Vertonung von Goethes „Heidenröslein“, übersetzt von A. Babalian, komponiert von R. Melikyan. Was passiert mit einem deutschen Text, wenn er in eine andere Sprache, eine andere Prosodie übertragen wird? Was bleibt? Was geht verloren?

„Armenische Musik spiegelt meine Seele“ sagt Khachatryan. „Ich muss mich nicht verstellen, mich emotional zurückhalten oder erst versuchen, sie zu verstehen, wenn ich sie spiele und interpretiere. Sie ist ein unzertrennlicher Teil von mir.“

Zusammen atmen

Wenn Khachatryan mit Babajanyan musiziert, geht es nicht um Begleitung im konventionellen Sinn. „Für mich heißt es, eine Sängerin zu begleiten, mit ihr zusammen zu atmen. Ich versuche, mit ihr eins zu werden und meinen künstlerischen Ausdruck im Dienste der Musik und dieser Fusion zu stellen.“

„Wenn ich mit Karine musiziere, fühle ich mich sehr wohl, da wir auf derselben emotionalen Wellenlänge sind.“ Das klingt esoterisch, ist aber technisch gemeint. Musiker sprechen von „Wellenlänge“, wenn sie meinen: Wir haben dasselbe Timing, dieselbe Phrasierung, denselben Atem.

„Jeder bereitet sich gründlich vor“, sagt Babajanyan über ihre gemeinsame Arbeit, „sodass die gemeinsame Arbeit nur noch dem Feinschliff und dem höchstmöglichen Musizieren dient.“ Das ist Handwerk. Das ist Professionalität.

Ursprache

„Als Künstler ist es unsere Mission, die Herzen zu berühren und durch die Musik das Licht, die Schönheit und das Gute in die Welt zu tragen“, sagt Babajanyan. Khachatryan formuliert es anders: „Mit unserem Konzertprogramm möchten wir zeigen, dass Musik Grenzen überwindet und Menschen miteinander verbindet – sie ist und bleibt die Ursprache der Welt.“

Die „Ursprache der Welt“ – eine große Behauptung. Aber vielleicht auch nur eine präzise Beschreibung dessen, was in der Markuskirche am 16. Oktober passieren wird: Zwei Künstlerinnen sprechen eine Sprache, die älter ist als alle nationalen Grenzen. Eine Sprache, die nicht übersetzt werden muss, weil sie sich selbst übersetzt.

Ob das stimmt? Das wird man hören.

Eröffnungskonzert der Armenischen Kulturtage Stuttgart

Karine Babajanyan (Sopran) & Lusine Khachatryan (Klavier)

16. Oktober 2025, Markuskirche Stuttgart

armenische-kulturtage-stuttgart.de